現代日本社会研究のための覚え書き――1.家族

跳躍のためには地盤が要る。飛躍のためには助走が要る。全てを見極めてから跳ぼう/飛ぼうとすれば黄昏になるまで待たねばならないが、直感/直観だけで跳ぶ/飛ぶのは瞬間的に快を覚えるだけだろう。再帰的近代化論やポストモダン論は社会の変化を語っており、私はそれに大きな説得力を感じる。しかしながら、仮にそこから日常的経験を通じた直感/直観へと訴えかける物語的魅力を削り取ってしまうとすると、果たしてどれだけの説得力が残るのかという点に関しては、いささか心許無いとも思う。ポストモダンを当たり前のように語るためには、やはり地道な検証作業によって、より確からしい裏付けを提示することが必要である。そして、そう思うなら、自分自身の手で、それをやってみればいい。では、不慣れな作業で素人臭い手付きになるが、私のできる範囲で、また時間と手間の許す範囲で、やってみよう。

テーマは多岐にわたる。今考えているものだけでも治安、経済、地域、テクノロジー、教育、人権、スピリチュアル、国防・外交、政治、など。全部をやるかどうかは分からないし、どう切り分けてやっていくのかも未定だが、ひとまず一つ目のテーマについて書いてみよう。本来はもっと専門的な文献も読み込むべきだが、余裕が無い。別に論文ではないので、おいおい認識を補強していきたい。今後、他のテーマについて書くときも同様である。

なお、今回のテーマについての社会学的な語りの一例として以下を挙げておく。突き合わせて検討するに役立つだろう。

戦後家族の空洞化への処方箋@MIYADAI.com Blog

http://www.miyadai.com/index.php?itemid=151

家族の多様化と個人化

家族に関する神話として、いわゆる「核家族化」が挙げられる。3世代以上が同居する大家族が減ったというのである。確かに、日本の家族全体に対する拡大世帯の割合は、戦後を通じて減っている。だが、世帯の数そのものは大して変わっていない。一方、核家族の数は増えているものの、全体に対する割合としては6割前後をキープして動かない(図「核家族率と世帯類型別世帯数および平均世帯規模」落合[2004]、81頁)。したがって、「核家族が増えた」とか「核家族化の進行」などといった指摘は、間違いとまでは言えないにせよ、かなりの留保を要する。また、核家族が増えたのは親との同居を嫌う夫婦が増えたためだと言われることがあるが、少なくとも核家族世帯が1960年代以降に増え始めた原因を探る限り、それはベビーブーマー世代(1947-49年生まれ)で親の後を継げない地方の次三男が、働き口を探して都市に移住したからにほかならない。

思うに、一般に言われる「核家族化」は、少子化と混同されている場合が多い。「昔のような大家族が減った」などと、「大家族」の定義が明らかにされぬまま言われるとき、それは顕著である。つまり、核「への」縮小と、核「の」縮小が取り違えられているわけだ。核の縮小、つまり少子化について言えば、戦後に一貫した進行を見せており、1949年には約4.32であった合計特殊出生率(女性が一生の間に産む子供の数の平均)は、2005年には戦後最低の1.26を記録した(「出生数及び合計特殊出生率の年次推移」内閣府[2007b])。1980年代に40%台だった子どもがいる世帯は、2000年代以降、30%を切っている(「児童の有(児童数)無別にみた世帯数の構成割合の年次推移」内閣府[2007b])。

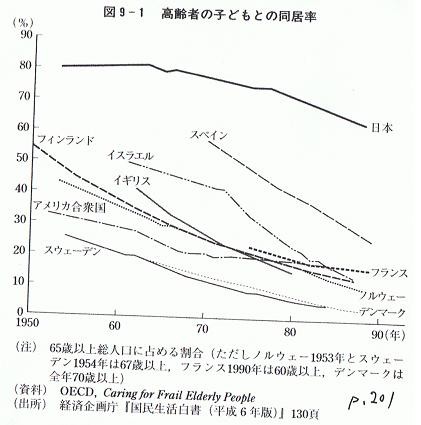

さて、拡大家族世帯の割合が減り、核家族世帯の割合が変わらない中で、数も割合も増えているのは、単身者世帯である。これは一面で、後述する未婚化、晩婚化、離婚の増加などと結び付いていると思われる。他面、高齢者の子どもとの同居率は減少傾向にあることも指摘すべきだろう(図「高齢者の子どもとの同居率」落合[2004]、201頁)*1。子どもと同居せずに二人で暮らしている高齢者夫婦の場合、一方が死亡すれば直ちに単身者世帯に移行することになる*2。

神話と言えば、「戦後になって女性の社会進出が進んだ」というのも、一般に語られがちなそれである。「社会進出」の意味をどうとるかにもよるが、就労に関する限りでは、明確な誤りである。女性がどのくらい働いているかを世代別に示す統計(「年齢別女子労働力率曲線」)を見ると、20代に結婚した人の内で30代半ばから仕事に復帰してくる女性の割合は、戦後生まれの世代(1946-50年生まれ)よりも戦前生まれの世代(1926-30年、1936-40年生まれ)の方が大きい(落合[2004]、16-21頁)。したがって、その部分だけを取り出すなら、「女性は戦後になって働かなくなった」と言う方が正しい。工場労働者や会社員などの勤め人が増えたの伴い、主婦になって夫の労働を家庭から支える女性が増えたためである。第一次産業が中心である社会においては、住居と労働の場は一体であることが多かったし、夫婦が一緒になって労働にいそしむ方が一般的であったため、家の外で働く夫と家を守る妻による夫婦の形は、近代的な在り方だとされる。

ただし、1970年代後半以降には、再び女性の結婚後の労働復帰割合が高まっている*3。つまり、女性の社会進出は戦後に一旦縮小して、高度経済成長期以後に再び拡大したのである。現在では、現在では子どもが手を離れた母親の7割が、家庭の外で就労している。近代的な夫婦の在り方が壊れたと言うことは未だできないにせよ、ある程度の変化が見られることは確かである。

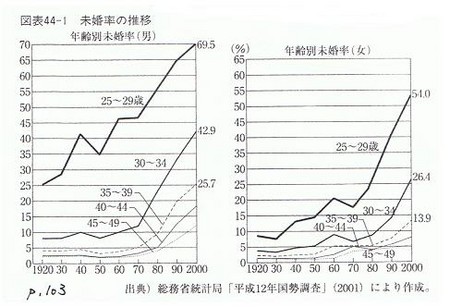

夫婦ないし家族の変化を更に見ていこう。婚姻率は、1970年代初めから一貫して下落している(「婚姻件数及び婚姻率の年次推移」内閣府[2007b])。未婚率は、男女ともに1970年を境に急上昇しており(図「未婚率の推移」湯沢[2003]、103頁)、2005年のデータでは、30代前半での未婚率は、男性で47%、女性で32%に達している(1975年には男性14.3%、女性7.7%)。

晩婚化も進んでいる。平均初婚年齢は、1950年には男性で25.9歳、女性で23歳だったが、2004年には男性29.6歳、女性27.8歳となっている(図「平均初婚年齢の推移」山田[2005]、183頁)*4。同時に男女の年齢差が縮まってきていることも指摘できる。

ただし、結婚を望まない人が大幅に増えているとは言えないので(図「独身者の結婚意志」山田[2007]、46頁)、未婚化や晩婚化は意識的なものではなく、結果として現れているものだと捉えるべきだろう。ここに親や社会からの結婚圧力の低下を見ることができるかもしれない。なお、結婚を望む人が多数であるにもかかわらず結婚しない/できない人が少なくないという現状については、若年層の経済的不安定などを挙げつつ説明を加える向きがある。それ自体が妥当な解釈なのかどうか私には判断しかねるが、少なくとも、それは1970年代からの長期トレンドを説明する要素にはならないとは言えるはずである。

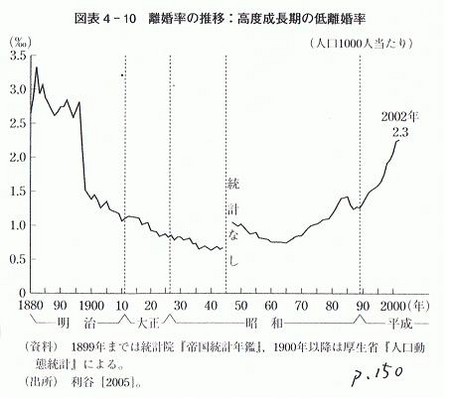

離婚率は1970年代から1980年代初めにかけて上昇している。その後やや低下したが、80年代末から再び上昇。2005年の離婚件数は約25万組に上っている(1970年は約10万組)。

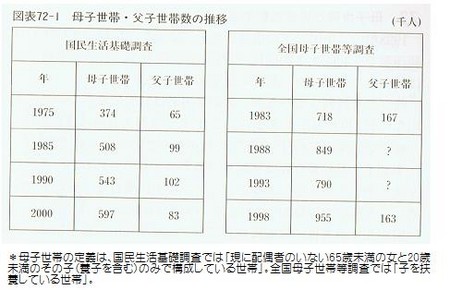

ひとり親世帯は増加の傾向にあると見られるが、著しい増加を示すデータは見当たらない(図「母子世帯・父子世帯数の推移」湯沢[2003]、161頁)。「世帯構造別、世帯類型別にみた世帯数及び平均世帯人員の年次推移」厚生労働省大臣官房統計情報部[2007]を見る限りでは、母子世帯・父子世帯ともに、世帯全体に占める割合の変化はほとんど見られない。いわゆる「シングル・マザー」がどれだけ増えているのかは、よく分からない。確かに言えることは、「母子世帯になった理由別 構成割合の推移」厚生労働省雇用均等・児童家庭局[2007]によれば、少なくともここ25年程度の間に、死別の割合が著しく減少するとともに、離婚による別れの割合が増加してきた、ということぐらいか。

愛情によって結ばれる近代的な家族(後述)の形成に伴って大正期から下降を続けた婚外子率は、近代家族の成熟期たる1980年代以降から上昇に転じている(図「婚外子率の推移」山田[2005]、152頁)*5。ただし、欧米諸国と比べると日本の婚外子率の上昇は著しく抑制されている。1960年までおおむね10%以下であった欧米諸国の婚外子率は、1995年にはスウェーデンで53%、デンマークで46%、フランスで36%、1990年のアメリカで28%、イギリスで27%にまで上昇している(湯沢[2003]、129頁)。婚外子の数は事実婚夫婦の数と密接に結び付いていることが推測されるが、事実婚夫婦の実数を把握することは難しいようである。

国際結婚が増加していることも指摘しておこう。「夫妻の国籍別婚姻数:1965〜2006年」国立社会保障・人口問題研究所[2008]によれば、夫婦のどちらか一方が日本国籍で他方が外国籍である婚姻が全体に占める割合は、1965年に0.43%だったものが、2006年には6.08%に増加している。

ここまでデータによって跡付けてきたのは、子どもの数が減り、パートナーや子どもを持たない人生が選び得る選択肢になり、離婚が珍しくなくなり、以前よりも男女の役割が固定されにくくなり*6、一人暮らしが増え、国際結婚が増え、結果「サラリーマンの夫と専業主婦の妻、2〜3人の子どもによる核家族」といった「標準家族」を当然のように想定することができなくなっている事態である。これを家族の「多様化」と「個人化」によって特徴付けることができる。ここで特に重要なのは後者である。家父長的な権威が失墜した現代においては、家族集団の内部においても、以前より個人の意思と権利が尊重されるようになっている。また、標準的な家族の姿を想定することが難しくなっているがゆえに、国家や企業の側も、家族を単位とした統治やサービスが行いにくくなっている。家族を基礎単位とする社会から、個人を基礎単位とする社会への変化。この変化を念頭に置きつつ社会を観察することで、より鮮明な社会認識が得られればと思う*7。

家族の危機と家族への内閉

家族が果たしている機能について、家族社会学が与えている整理の一つを引けば、以下のようになる(家族の構成員に対する機能/社会に対する機能)。すなわち、①性的機能(性的欲求や情愛の充足/性的統制)、②生殖・養育・社会化機能(子孫を持つ欲求の充足/社会成員の補充)、③生産機能(収入の獲得/労働力の提供と生産)、④消費機能(人間として基本的な欲求の充足、収入獲得が困難な者の扶養/生活の保障)、⑤教育機能(知識と技能の伝達/文化の伝達)、⑥保護機能(生命や財産の保護/社会秩序の安定化)、⑦休息・娯楽機能(活動エネルギーの補充/社会秩序の安定化)、⑧宗教的機能(精神の安定化/社会秩序の安定化)、⑨地位付与機能(社会的地位の付与/社会秩序の安定化)の九つがそれである。

しかしながら、現代において、これらの機能の多くは家族の外で肩代わりすることができる。

③=農家や自営業など、家族集団そのものが収入を獲得する単位となっている生産活動は、産業全体の中での割合が著しく小さくなっている。

⑤=知識の伝達は、その大部分を教育機関が担うようになっている。農林水産業や手工業、伝統芸能など、限られた分野については家族内における継承が行われるが、家業が世襲されるとは限らない。

⑥=生命や財産の保護は、警察や社会保障制度を中心とした公的サービスと、病院や福祉施設、警備会社などの民間サービスによって大部分を担える。

⑦=家族が共同で休息をとったり、娯楽を享受したりすることは無くなったわけではないが、以前と比べると各構成員の生活時間は異なっており、一人でも享受しやすい娯楽が増えている(ex.「家族そろって夕食をとる頻度は減少している内閣府[2007a]」)。

⑨=現代では身分や家門、家族関係の肩書きよりも、学歴や企業内部での地位などの方が社会的には重要になっている。

すると、現代でも相対的に有効性を保っているのは①②④⑧であると言えそうだが、これらにしてもその必然性は疑える。

①=性愛は夫婦にならなくても育める。

②=子を生み育てることは家族でなくてもできるし(逆に言えば子を生み育てたからといって家族であるとは限らないし)、家族になるために子どもがどうしても必要なわけではない。

④=家族でなくても助け合うことは可能だし、収入が得られないものは社会が扶養すればよい。むしろ家族だけを生活保障の単位にすべきではない。

⑧=精神の安定の源泉は家族には限られない。

このように、もし家族の機能を家族外において代替することが可能なのであるとすれば、家族は不要になるのではないかと思われる。しかしながら、人々の意識の面を見る限り、実際に表れているのはそうした印象とは全く別の事態である。自分にとって「一番大切なもの」を聞いているアンケート調査によれば、「家族」と答えている人は戦後一貫して増加しており、1983年にトップになってからも増加を続けているのだ(図「一番大切なもの」山田[2005]、6頁。「家族が一番大切と思う人は増加している」内閣府[2007a])。

この結果をどのように見るべきなのだろうか。ある人は、現実には家族関係が希薄化しているがゆえの願望の現れであると見る。そういった面もあるのかもしれない。だが、必ずしもそのようにアイロニカルな読み方をせずともよいのではないか。家族の意味は団らんや安らぎ、愛情や育児などに求められる傾向が強いようであるが(「家族には精神的なやすらぎを求める人が多い」内閣府[2007a])、そもそも家族がそのように情緒的な要素によって結び付くようになったのは近代以降のことである。

第一に、伝統的な夫婦関係は、生計を立てるためや、一族の資産や家系を維持するために結ばれる性格が強く、私的な情愛によって結び付くとされるようになるためには、個人主義の浸透を待たなければならなかった。近代以前においては、夫婦の感情的な結び付きよりも、より広い範囲の親族や、地域共同体との血縁的・地縁的結び付きの方が重要な意味を持っていた。

第二に、子どもが教育の対象、愛情を注ぐ対象として見做されるようになるのは、産業の中心が農業から工業に移ることで、農作業を手伝っていた女性が労働から退いて家庭に入り、母として振る舞う余裕ができてからのことであるとされる。社会学では既に常識に属するが、16〜17世紀までのヨーロッパでは、手のかかる乳幼児期を過ぎれば「子ども」という独自のカテゴリは観念されなかったので、子どもは「小さな大人」として農作業を手伝ったり、職人としての修行を積んだり、奉公勤めをしたりしながら成長したのである。加えて、医療と公衆衛生が未発達な時代には、子どもはたくさん産まれてたくさん死ぬものであって、愛情を注ぎにくい存在だったことも重要だろう。

総じて言えば、夫婦関係にせよ、親子関係にせよ、近代以前の家族は、内部における結び付きがそれほど密接なものではなく、外部に対して開かれた集団だった。それが近代における個人主義の浸透や産業構造の変化などを通じて、感情的な結び付きを強めるようになり、家族の外部に対して隔たりを設けるようになっていったのである*8。いわば「家族への内閉」であるが、これが近代化の帰結であるとすれば、近代化が一層進行し、地域や職場における結び付きが弱まってきた*9とされる現代において、家族への内閉傾向が強まるのは自然なことだ*10。たとえ、その家族が内部において個人化を進展させていても、である*11。

- 参考文献

- 落合恵美子[2004]『21世紀家族へ』第3版、有斐閣(有斐閣選書)

- 厚生労働省雇用均等・児童家庭局[2007]『平成18年度 全国母子世帯等調査結果報告』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/index.html

- 厚生労働省大臣官房統計情報部[2007]『平成18年 国民生活基礎調査の概況』 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa06/index.html

- 国立社会保障・人口問題研究所[2005]『第13回出生動向基本調査』 http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou13/doukou13.asp

- 国立社会保障・人口問題研究所[2008]『人口統計資料集(2008)』 http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2008.asp?chap=0

- 武川正吾[2004]「福祉国家と個人化」『社会学評論』第54巻第4号

- 内閣府[2007a]『平成19年度版 国民生活白書』 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h19/01_honpen/index.html

- 内閣府[2007b]『平成19年度版 少子化社会白書』 http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/w-2007/19webhonpen/index.html

- 山田昌弘[2005]『迷走する家族』有斐閣

- 山田昌弘[2007]『少子社会日本』岩波書店(岩波新書)

- 湯沢雍彦[2003]『データで読む家族問題』日本放送出版協会(NHKブックス)

21世紀家族へ―家族の戦後体制の見かた・超えかた (有斐閣選書)

- 作者: 落合恵美子

- 出版社/メーカー: 有斐閣

- 発売日: 2004/04/01

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 23回

- この商品を含むブログ (30件) を見る

- 作者: 山田昌弘

- 出版社/メーカー: 有斐閣

- 発売日: 2005/12/01

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 57回

- この商品を含むブログ (26件) を見る

- 作者: 山田昌弘

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2007/04/20

- メディア: 新書

- 購入: 7人 クリック: 138回

- この商品を含むブログ (66件) を見る

- 作者: 湯沢雍彦

- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会

- 発売日: 2003/03

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

*1:「親世代と既婚の子ども世代の別居化が進展している」内閣府[2007a]も参照。

*2:配偶者との死別を機に子どもと同居するようになる高齢者も多いだろうが、そうしない/できない高齢者も一定割合で存在するはずである。

*3:もっとも、この時期におけるる女性の労働復帰はパートとしての就労が中心であり、彼女たちの自己規定は依然として「主婦(のかたわらパート)」であった。

*4:2006年には男性30歳、女性28.2歳にまで上昇している。「全婚姻および初婚の平均婚姻年齢:1899〜2006年」国立社会保障・人口問題研究所[2008]参照。

*5:「嫡出でない子の出生数および割合」国立社会保障・人口問題研究所[2008]も参照。

*6:ただし、性別役割分業意識が失われたとはとても言えない。

*7:「個人化」については武川[2004]を参照。

*8:日本における近代家族の確立期を探る一つの補助線として、1960年代末に恋愛結婚の割合が見合い結婚を逆転したことを指摘しておきたい(国立社会保障・人口問題研究所[2005])。

*9:この点は別の機会に検証する。前注のリンク先で同時に示されている職場結婚の減少は、その際にも採り上げたい興味深いデータである。

*10:家族への内閉を具体的にイメージするための例として挙げてみたいのは、利潤の追求のためには脱法/違法行為も厭わなかった村上世彰が、家族を想う発言を繰り返していたことだ。拝金主義者や自己中心主義者は、国家や法や社会道徳や地域や他人一般と同様、家族・恋人・友人も大切にしないんだろうと考えている人がいれば、それは誤った思い込みである(これはリバタリアンに対して寄せられがちな誤解でもある。)。彼らは単に好き嫌いがはっきりしているだけであり、自らが慈しむべきものと、そのために踏み潰してよいものとの線引きが明確に意識されているに過ぎない。

*11:アメリカに発生し、近年は日本でも建設されつつあるgated communityは、こうした「内閉」の一つの極端な在り方として捉え得るのかもしれない。「gated communityとリバタリアニズム」も参照。