現代日本社会研究のための覚え書き――経済/労働(第2版)

産業化・工業化とフォーディズム=福祉国家体制

18世紀末の英国における産業革命の始まりを象徴するのは、J.ワットによる蒸気機関の発明である(1765年)。以降、機械制工業が発達し、工場の大規模化が進展する。19世紀後半には各国で産業化が開始され、工場労働者の集中によって、都市の急激な発展がもたらされた(都市化)*1。日本では、明治政府の殖産興業政策によって、19世紀末から工業化が推進されることになる。以降、第2次産業の比重はしだいに高まり、1880年から1920年までに約3倍、就業者数は約4倍に拡大している*2。他方、同時期に第1次産業の比重は半分程度に下落し、就業者数も5分の3程度に減少した(三橋ほか〔2008〕、391&398頁)。初期の工業化は製紙、綿紡績、綿布といった繊維産業を中心とする軽工業が主であったが、日清・日露の両戦争を経て、電力、電機、通信、鉄鋼、工作機械、車両、鉄道、造船、化学、薬品などの新たな産業が勃興し、第一次世界大戦に前後する頃には、重化学工業化の進展が本格化した(三橋ほか〔2008〕403-404頁)。30年代以降の軍需産業の拡大は重化学工業化の一層の進展を促したが、戦時期から終戦直後までの緊要な課題は食糧確保であったから、この時期には農業生産が相対的に比重を増すことになった。再び大規模な工業化が進展するのは、戦後復興を成し遂げて高度成長が始まる55年以降のことである。

(三橋ほか〔2008〕、398頁)

(三橋ほか〔2008〕、398頁)

(三橋ほか〔2008〕、392頁)

(三橋ほか〔2008〕、392頁)

(三橋ほか〔2008〕、391頁)

(三橋ほか〔2008〕、391頁)

1910年代に、米国のフォード社が生産過程の標準化と分業、流れ作業方式を導入して自動車の大量生産を開始した。需要を作り出すため、フォード社は労働者の賃金を引き上げ、自社の製品を購入するように促した。大量生産された製品を高賃金の労働者が大量に消費し、大量消費が大量生産を支える*3。このサイクルが経済成長を生み出し、ひいては福祉国家の成立と維持を可能にする。大量生産大量消費を軸とするこの「フォーディズム」体制は、労働の規格化や性別役割分業による労働力の再生産体制(近代家族)の形成、物質的欲望を喚起する(大量)消費社会の成立などをもたらすことになる(町村〔2006-07〕)。

また、賃金上昇は労働者をフォード社に長く引き止める効果を同時にもたらし、長期の雇用期間内に労働者の熟練のために投資したコストを回収することを可能にした(バウマン〔2001〕、187頁)。雇用の安定は労働者の組織化を容易にし、労使交渉の制度化を促す。労使交渉の制度化は、異なる階層の利害がそれぞれ政治過程に伝達され、調整に付される回路の整備を意味する。したがって、フォーディズムの成立は、経済的にも政治的にも、福祉国家の前提であったと言える。

福祉国家は、産業革命に伴って膨張した資本主義がもたらす様々な弊害や、市場では充足されにくいニーズに対応しようとして生まれた*4。各国で産業化が進行し、都市化が始まると、劣悪な労働条件にあえぐ工場労働者の存在と、貧民街の誕生が「社会問題」として現われ、重要な政策課題として浮上する(「社会政策」の要請)。労働運動、労働組合、社会主義が登場するのも、同時期である*5。

19世紀末から、ヨーロッパ各国で労災保険の整備が始まり、1930〜40年代には年金制度が成立。失業保険制度も普及した。日本でも戦時下の38年に国民健康保険制度が、42年に労働者年金制度が施行された。米国では29年の大恐慌後に政府による経済介入を重視するケインズ経済学が影響力を強め、雇用創出を中心とするニューディール政策が実施された。第二次世界大戦後には、戦後の荒廃への対応と社会主義革命の予防を目的としてケインズ政策を採用する国が増え、経済分野における政府の役割が拡大する。各種の家族手当も導入され、高い経済成長を背景とした中央集権的な戦後福祉国家体制が成立した(新川ほか〔2004〕、167-168頁)。

日本は61年に国民皆保険と国民皆年金を実現するが、その時点では未だ、社会保障給付の規模は西側先進国に比肩し得る水準に達していなかった。日本の社会的支出の規模が欧米福祉国家に近づくのは、相次ぐ革新自治体の誕生に気勢を上げる革新陣営への危機感に基づいて、自民党政権が公的福祉の拡充に取り組む70年代初頭である(宮本〔2008〕、66-67&85-88頁)。

高度成長と日本的雇用慣行の成立

日本経済は、50年代後半から73年まで、高い水準の経済成長を続けた(「経済成長率の推移」@社会実情データ図録)。高度成長を促したのは、外国技術の導入と、鉄鋼、電機、造船、自動車、石油化学などの「重厚長大」型産業を中心とした設備投資であり、この時期に重化学工業化は決定的な進展を経験することになる。

高度成長による所得の向上は、消費需要の拡大を促し、米国の消費文化の流入もあいまって、大衆的消費を喚起した。50年代末の「三種の神器」(白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫)の普及、60年代後半の「3C」(カラーテレビ、クーラー、マイカー)の普及に象徴されるように、大衆による消費活動がこれまでにない拡大を遂げ、フォーディズム型の大量生産大量消費社会が日本でも成立に至った。

並行して、日本的雇用慣行が成立する。日本的雇用慣行として挙げられることが多いのは、終身雇用と年功賃金、企業別労働組合である。この内、前二者は欧米諸国でも見られる仕組みであり、日本に特有のものであるとは言えない。日本の雇用慣行の特殊性は終身雇用や年功序列それ自体にではなく、同一企業内での賃金格差が極めて小さいということにある*6。ある程度の時期まで昇進による格差を小幅に留めておくと(「遅い選抜」)、出世競争からの離脱を抑制することができ、従業員の士気を高く保つことが可能になる。全ての従業員が横並びで同じゴールに向かって競争することを促すこの仕組みは、製造業のように平準化した職業能力を持つ労働者の協働を必要とする産業では、理にかなったものであった(森永〔2000〕、40-57頁)。

日本的雇用はまた、成長経済に適合的でもあった。年功賃金と高額の退職金は、若年労働者の毎年の給与の一定割合を中高年期の給与や退職金の「担保」として強制的に徴収するシステムである。これは、労働者が中途で転職すると損失になるような仕組みを設定することを通じて、社内教育(OJT)によって熟練した労働者の囲い込みを図るものであった。同一年齢間の賃金格差が小さいと、有能な人材ほど社内所得再分配による割を食う部分が大きいことになるが、企業の成長による将来の埋め合わせが十分に期待できたために、不満は抑え込まれていた(八代〔1999〕、9-10頁)。70年代半ばに低成長期に突入して以降も、企業の持続的成長が期待できた状況では、金融市場での運用よりもはるかに高い収益率で回収することを可能であったため、このシステムの合理性は維持された(八代〔1999〕、12-13頁)。

企業別組合の存在は、労働者の利害を企業の利害と一致させ、労使の摩擦を小さく留める機能を果たした。組合は労働者の不満を抑える役割を担い、結果として、階級的利害の政治への組織的な反映は阻まれることになった。福祉国家成立の政治的前提を欠いた日本の政府規模は経済先進国内部では比較的小さく(「社会保障給付費の国際比較(OECD諸国)」、「国民負担率を構成する租税負担と社会保障負担率の推移(各国)」、「公務員の国際比較」@社会実情データ図録)、福祉国家たり得ていない――開発主義的利益分配政治と企業福祉による統合のみ――との指摘が為されることもある(渡辺〔2007〕)。戦後日本の福祉における中心的役割を担ってきたのは日本的雇用慣行による雇用と所得の安定であり、様々な形での企業福祉(+公共事業投資による地域間再分配)である(宮本〔2008〕、3頁)。高度成長期における日本的雇用慣行の成立以後、人々は企業の下に豊かさを享受し、企業の下に統合されていた(企業社会統合)。

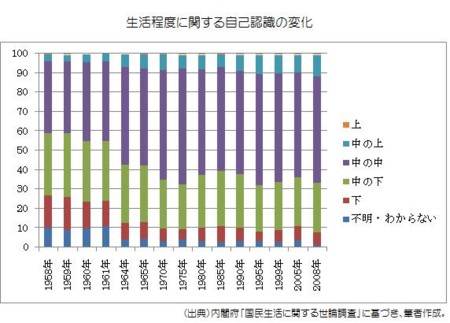

高度成長と企業社会統合は、社会全体の統合も実現した。高度成長期に所得格差は大幅に縮小し(勇上〔2003〕)、人々の平等意識は高まった。内閣府「国民生活に関する世論調査」における生活程度の自己認識についての質問(「お宅の生活程度は、世間一般からみて、この中のどれに入ると思いますか」など)では、50年代末から60年代前半にかけて「下」と答える人が減少し、70年代には約6割の人が自らを「中の中」と認識。「中の上」「中の下」も合計すると、自らの生活程度を「中」と考える人は9割近くに上った(下図)。いわゆる「一億総中流」意識の成立である。

実際に「一億総中流」意識に対応するような平等性の実態が存在したかについては否定的な見解が有力であるが(勇上〔2003〕、佐藤〔2000〕)、平等神話を介した社会統合が実現されていたことは確かであると言えよう。前述のように社会保障給付の規模が拡大するのも70年代初頭であることを思えば、日本型フォーディズム=福祉国家体制は、70年代の半ばまでに完成し、安定を迎えたということになろう。しかし、頂上は下り坂の、完成は破綻の始まりである。既に同時期には、新たな変化が生じつつあった。

高度消費社会への移行とフォーディズムの危機

70年代の前半には、(1)農村部の余剰労働力の枯渇に伴い、賃金上昇がストップするとともに、(2)都市部への人口移動=世帯数増加による消費拡大効果が縮小した。また、(3)重厚長大型の産業立地の余地の縮小や、(4)外国技術の導入の余地が縮小したことなども重なり、既に成長要因は乏しくなりつつあった(伊藤〔2007〕、93頁)。そこに第一次石油危機(73年)が起こり、高度成長は終わりを告げて、低成長時代に突入する。

企業は「減量経営」に転ずるとともに、これまでの製造業、重工業中心の産業構造に生じ始めた変化に対応しなければならなくなった。第2次産業の就業者数は70年頃には上げ止まり、70年代後半以降は縮小に転じている。代わって産業の中心を占めるようになったのは、第3次産業である。第3次産業の就業者数は、既に70年代後半には過半数に達し、07年現在では70%に届く勢いである*7。GDPに占める割合を見ても、第2次産業が縮小傾向にあるのに対して、第3次産業の比重はやはり7割に達している(中小企業庁〔2008〕、第2部第2章第1節)。

こうした「脱工業化」=サービス産業化*8、ないしはハイテク・高付加価値産業へのシフトに伴い、70年代を通じて、「高度消費社会」が成立していく(岡本〔2006〕、105-107頁)*9。高度消費社会の成立を示す指標の一つは、工業部門の就労者=生産者の割合の低下である(同、31頁)。これは脱工業化・サービス産業化を意味するが、決してモノの生産が減るということではない。技術革新に基づく生産性の向上は、雇用を縮小しながら生産を維持・拡大することを可能にしたのである。

もう一つの指標は、食費を中心とする必需的支出の家計に占める割合の低下である(同、32-33頁)。消費支出に占める食費支出の割合を表すエンゲル係数は、戦後一貫して下がり続けている(「食費支出の推移(内食、中食、外食、エンゲル係数)」@社会実情データ図録、「エンゲル係数と平均実支出」@戦後昭和史)。特に60年代以降のエンゲル係数の低下には、単なる生活水準の向上だけでなく、世帯人員の減少や高齢化も影響を及ぼしているが(門倉貴史「ヨコスカ・シンクタンク 第4回 「エンゲル係数」低下の真実」@MouRa)、いずれにしても20%程度まで下がっている現在の水準は、ひとまず最低限の必要は広く満たされていることを示している。

| 年 | エンゲル係数(%) | 平均世帯人員(人) | 高齢者人口割合(%) |

|---|---|---|---|

| 1921/20 | 28.5 | 4.17 | 5.3 |

| 1931/30 | 32.5 | 4.07 | 4.8 |

| 1939/40 | 41.4 | 4.11 | 4.8 |

| 1950 | 57.4 | 4.54 | 4.9 |

| 1955 | 44.5 | 4.71 | 5.3 |

| 1960 | 38.8 | 4.38 | 5.7 |

| 1970 | 32.2 | 3.9 | 7.1 |

| 1980 | 27.8 | 3.83 | 9.1 |

| 1990 | 24.1 | 3.7 | 12.1 |

| 2000 | 22.0 | 3.52 | 17.4 |

| 2005 | 21.5 | 3.46 | 20.2 |

(備考)エンゲル係数と平均世帯人員は二人以上勤労者世帯。調査地域は1962年までは全国主要都市で、63年以降は全国。2000年以前は農林漁家が除外されている。高齢者人口割合は65歳以上人口。

(資料)矢野恒太記念会編〔2006〕、508-509頁。国立社会保障・人口問題研究所〔2008〕、Ⅱ表2-6。

食費以外にどこまでを必需的支出を見做すべきかは難しいが、さしあたり国の統計に準じて食料・住居・光熱水道・家具・家事用品・被服への支出とその他の支出(保健医療・交通通信・教育・教養娯楽・交際・その他)を分け、前者を一次支出、後者を二次支出と呼ぶことにする。すると、終戦直後には消費支出の8割近くを占めていた一次支出が戦後一貫して減少し、80年代以降は二次支出に追い越されていることが分かる(下図)。

「消費社会を動かす精神は、具体的必要性でなく、欲望である」(バウマン〔2001〕、97頁、イタリックは原文傍点)。経済が成長して基本的必要が満たされ、生産が拡大してモノがありあまる段階になると、生活に必要ではないモノが多く消費されるようになる。それは、多種多様な商品の中から消費者が自分の欲しいモノを選択して消費することによって、他者との差異化・個性化を図る記号的消費の段階である(野村〔1998=2002〕、16)。

記号的消費を求める高度消費社会の到来は、大量生産大量消費を旨とするフォーディズムの継続を困難にした。具体的必要性に対応する製品は大量生産に適った画一的なものでよいが、差異化のために消費される商品は画一的であってはならないし、ずっと同じものであってもならない。多様で直ぐに変化する消費者の需要に対応するためには、規格化された製品を大規模な生産ラインで量産する大量生産システムは無用の長物となる。新たに必要とされるシステムは、様々な商品を少量生産し、ニーズの変化に即応して生産ラインを短期で切り替えるようなものでなければならない(多品種少量生産)。新たなシステムは雇用の柔軟化を帰結するが、フォーディズム体制が生んだ強大化した労働組合が抵抗力となり、硬直的な生産ラインの改革は容易ではない(コーエン&ケネディ〔2003〕、90-97頁)。競争力の低下に危機感を強める企業は、やがて政治への働きかけを通じて改革を推進しようと努めるようになる。

欧米では70年代に経済成長が鈍化すると、高い経済成長を背景としていた福祉国家体制への批判が噴出した。批判の主要な担い手は、福祉支出による財政圧迫と政府介入による市場原理の歪みを問題視して、福祉国家の道徳的基礎であるNew Liberalismから、夜警国家の道徳的基礎であるOld Liberalismへの回帰を推進する立場に依拠するため、Neo Liberalismと呼ばれる*10。その主張の内容は、経済学的には新古典派経済学と、倫理学・政治哲学的にはリバタリアニズム(自由至上主義)との結び付きが強く、対立する立場からは「強力な私的所有権、自由市場、自由貿易を特徴とする制度的枠組みの範囲内で個々人の企業活動の自由とその能力とが無制約に発揮されることによって人類の富と福利が最も増大する」との考えであると要約されている(ハーヴェイ〔2007〕、10頁)*11。ネオリベラリズム勢力は、英国ではサッチャー政権(1979-90)、米国ではレーガン政権(1981-89)の下に結集し、福祉支出の削減や規制緩和の実現などを目指す改革を推進した*12。日本では、中曽根政権(1982-87)が第二次臨時行政調査会を中心にして推進した行政改革がこれに対応している*13。

経済構造の転換と雇用の流動化

日本経済は、80年代後半のバブル経済と、90年代初頭のその崩壊を経て、2000年代前半まで続く長期不況に突入する*14。この時期には、それ以前から始まりつつあった経済構造の諸変化がより明確に現れた(山田〔2004=2007〕、123-135頁、山田〔2005〕、227-229頁)。その変化とは、(1)グローバル化であり、(2)オートメーション化・IT化であり、(3)高度消費社会化である。

(1)冷戦の終結による旧共産圏諸国への自由市場の拡大と、中国やインドなどの自由経済への移行によって、グローバル市場は爆発的に拡大した。企業間の国際競争が激化すると同時に、低賃金で働く労働者の増加により、製造業を中心に先進国から途上国へ雇用が流出する。さらに、国際競争の激化によるコスト削減圧力と国内雇用の縮小によって先進国内部でも賃金の抑制が進む。情報通信技術の発達による運輸・通信コストの圧縮は、グローバルな結び付きを一層強めるとともに、企業の海外進出を容易にして、先進国と途上国の労働者が入り乱れるグローバルな競争を激化させた(ライシュ〔1991〕、288-289頁)。多国籍企業による海外投資の拡大や、(脱工業化に伴う)国際金融市場の活発化の影響から(経済産業省〔2008〕、第1章第1節2、第2章第1節1)、企業経営の流動性が高まった(株主資本主義の隆盛)。

(2)オートメーション化による生産性の上昇とともに、ルーチンワークに従事する労働力の削減が可能になる。また、高度な情報通信技術の発達(情報化・IT化)は、情報システムの開発・応用・保守などに携わる新たな雇用を生み出す一方で、多くの労働を単純化(システム化・マニュアル化)して熟練が必要とされる仕事を減少させ、非正規雇用やアウトソーシングによる置き換えを可能にして、雇用を不安定化する*15。今や、特殊技術を要さない労働者は置き去りにされる(セネット〔2008〕、47&95-96頁)。生産性上昇によって生み出された人員余剰は、景気が回復しても雇用の拡大には繋がりにくく、非正規雇用の減少も限定的になる(岡本〔2006〕、88頁)*16。

(3)現代の消費社会では、売れ筋の商品が入れ替わるサイクルが早く、状況に応じて必要な労働者の数が激しく増減するため、人員の整理がしやすい非正規労働者(パート、派遣、請負など)を多用する企業が増えた。

以上のような経済構造の転換は、日本的雇用慣行の崩壊を引き起こした(森永〔2000〕、58-68頁、城〔2006〕、33&159頁)。大量生産大量消費時代においては、具体的必要性に基づく均質的な製品を提供しておけばよかったため、生産の効率化を目的として、労働者を自社の生産システムに適合するように教育し、長時間抱え込むことが合理的だった。安定的な取引関係や企業組織を熟知したホワイトカラーや、機械操作に熟練したブルーカラーを引き留めるために、年功賃金と終身雇用制が採られていた。だが、高度消費社会への移行に伴い、豊かになった消費者が求める多様な商品を、より安く提供しなければならないという圧力が加わり続ける。さらに、アジア諸国の低賃金労働者による製造業の競争激化により、日本の産業の中心は知的創造型の商品生産に移行していく。消費者のニーズに応えるべく企業の競争が激化し、創造性や専門性を備えた人材への需要が高まるが、有能な人材を囲い込むためには、年功序列で低い処遇にしておくわけにはいかない。さらに、技術革新のサイクルが速まり、IT化による中間管理職の地位が低下するに伴って、現場単位・個人単位による評価が中心となり、能力主義・成果主義が不可避の趨勢となる。こうして日本的雇用慣行に破れ目が生じる。

無論、雇用慣行の変化には長期不況が影響している部分も大きい。企業の成長が鈍化し、先行きが不透明になった90年代半ば以降、日本的雇用慣行の合理性を支えた条件は失われた。ポストが満席のままのために昇進待ちとなり、賃金上昇が停止している30〜40代社員が飽和する中で、企業の持続的拡大とポストの増加を前提として若年労働者から「担保」を徴収する年功賃金システムは既に機能しなくなっている。その対応として、成果主義が導入されることになる。過去のように不況の後により長い好況が期待できる場合には、企業は熟練労働者を解雇するよりも抱え込んでおく方を選好するが、長期不況を通じた経済環境の変化によって、もはやその余力は残っておらず、大規模な人員整理が行われるようになった。90年代以前の日本企業の採用方針は、「何でもそつなくこなせるタイプの人材を、新卒で本社が一括採用」と要約されるように、OJTによる職業能力形成や定年までの雇用を前提として、突出した能力や創造的な個性よりも、均質的な能力を備えた企業に従順な人材を求めるものだった。それが長期不況突入以後にはOJTにコストを割く余裕が失われ(内閣府〔2007〕、第3-1-26図、第3-1-27図)、事業別・部門別の厳選採用への変化が進んだ。即戦力志向の強まりは専門性を、非正規雇用の拡大は組織のコアとして必須の創造的能力を、正社員に要求するようになった。

持続的な経済成長が期待できない状況においては、企業内部での教育・訓練に充てるコストを抑え、正社員は中核業務に限定して、景気変動の際に調整弁となる非正規雇用の割合を増やしていかざるを得ない*17。いわゆる「雇用の流動化」とは、正社員の転職の活発化を指すよりも、正社員比率の持続的低下を意味することで妥当する表現である(八代〔1999〕、16頁)。創造的人材や専門的人材が企業の中核的労働力として高給の代わりに長時間労働を求められる一方で、中核社員が作成したマニュアル通りに動く単純労働者が大量に必要となる。彼らは低賃金かつ短期・不定期で雇用されるアルバイト、契約社員、派遣労働者などの非正規労働力として処遇される。このように多面的な要因が重なり合って、雇用が二極化し、中核的労働力の所得上昇と周辺的労働力の増加による低所得層の拡大により、経済格差が拡大する。

実際、非正規雇用の割合は80年代から増加を続け、90年代前半には20%前後で一旦横ばいとなった後、95年以降に再増加に転じ、2006年には33.3%に上っている(厚生労働省〔2007〕、18頁)。80年代の増加は「パート・アルバイト」の増加によるものであり、それは90年代後半の増加の主因でもある。派遣社員や契約社員は90年代末に増え始めているものの、顕著な増加に転じるのは2001年以降である。非正規雇用の増大については政策動向の影響が決定的であるかのように言われることが多いけれども、統計上の変化は政策動向と必ずしも一致しているわけではない*18。

増加している「パート・アルバイト」の一定割合を占めるのは、いわゆる「フリーター」である。フリーターとは、1987年に使われ始めた当初は、ミュージシャンや俳優になることなどを夢見て正社員にならず、あえてアルバイト生活を続ける人々を指す、ポジティブな言葉であった(「夢追い型フリーター」)。だが、バブル崩壊後の不況下における雇用状況の悪化のために、就職活動をしていた若者の多くが正社員になることができず(就職氷河期)、アルバイトで食いつなぐ人々が増えた。そのため、多くの人にとってフリーターは、「あえて」選ぶものではなく、「仕方なく」なるものになった。

厚生労働省の定義によると、フリーターとは、15〜34歳の学生でない人の内、(1)パートやアルバイトで働いているか、(2)パートやアルバイトの仕事を探しているか、(3)現在は職探しをしていないものの、パートやアルバイトの仕事につくことを希望している人を意味する。その数は、90年代以降に顕著な増加を見せている(厚生労働省〔2007〕、26頁)、特に25〜34歳のフリーターは、1997〜2002年の間に急増しており、景気がやや回復した2004年以降、15〜24歳のフリーターは減少してきているが、25〜34歳のフリーターの減少の程度は、より小さい。景気回復によって年少のフリーターが減少していく中、高年齢層のフリーターは取り残される傾向にある(下図)。

| 年 | 1982年 | 1987年 | 1992年 | 1997年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 50万人 | 79万人 | 101万人 | 151万人 | 208万人 | 217万人 | 214万人 | 201万人 | 187万人 |

| 15〜24歳 | 34万人 | 57万人 | 72万人 | 102万人 | 117万人 | 119万人 | 115万人 | 104万人 | 95万人 |

| 25〜34歳 | 17万人 | 23万人 | 29万人 | 49万人 | 91万人 | 98万人 | 99万人 | 97万人 | 92万人 |

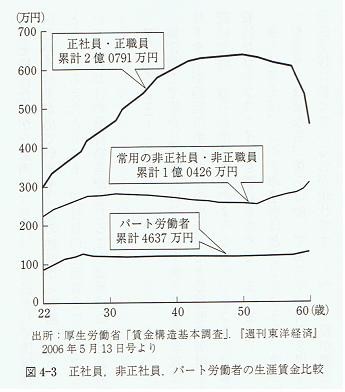

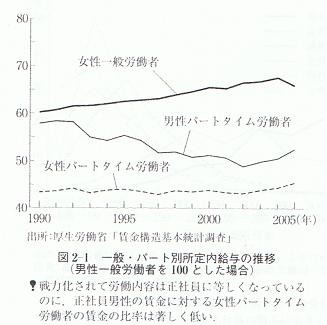

下のグラフに見られるように、正規雇用と非正規雇用の間には厳格とした賃金格差が存在するため、非正規雇用の拡大は、所得格差の拡大と低所得層の増加を帰結する。

(橘木〔2006〕、143頁)

(橘木〔2006〕、143頁)

(中野〔2006〕、49頁)

(中野〔2006〕、49頁)

幾つかの統計から確認できるように、日本の所得格差は80年代から拡大傾向にある(「家計調査による所得格差の推移」、「所得格差の長期推移及び先進国間比較」@社会実情データ図録)。統計上の格差拡大は、相対的に格差が大きい高齢者の増加や、相対的に所得水準が低い単身世帯の増加によって説明できる部分が大きいとの見解が有力であるが(勇上〔2003〕)、それでも格差が拡大傾向にあることまでは否定されていない(岩田〔2006〕、217-218頁)。とりわけ拡大が顕著なのは、40歳未満の若年世代である(「各年齢層の所得格差推移」@社会実情データ図録)。

貧困世帯も増加している。門倉貴史に倣って、年収が200万円未満の生活保護水準並みである人々を「ワーキングプア」と見なすことにすると*19、日本のワーキングプアは2001-05年の間に女性で約24万人、男性で約34万人増加しており、05年には546万人に上って、日本の労働者の25%を占めるまでに至っていると言う(門倉〔2006〕、19-20頁)。

また、生活保護受給者は90年代から増加に転じ、2000年代に入ると増加のペースが早まった(「生活保護世帯と保護率の推移」@社会実情データ図録)。05年には被保護世帯は100万を超え、被保護人員は約150万人に上っている(「「生活保護」に関する公的統計データ一覧」@国立社会保障・人口問題研究所、)。従来は世帯数が増えても保護率は一貫して下がっていたが、ここ10年ぐらいの間に世帯数も保護率も急上昇しており、貧困の拡大が確認できる。

もっとも、格差や貧困の拡大を、先に述べたような経済や労働の構造的変化と直接に結び付けることの妥当性は、必ずしも明らかではない。90年代における格差の拡大については、その主因を経済構造の転換よりも長期不況による雇用の縮小に求める立場も有力である(「日本版ニュー・エコノミー論と格差問題(1)」、「日本版ニュー・エコノミー論と格差問題(2)」@ラスカルの備忘録)。貧困についても同様に、その拡大の主因を循環的問題に帰する主張が寄せられ得るだろう。この点は、私には容易に結論を導き出せる問題ではないが、たとえ循環的問題による影響が大きいとしても、それは構造的問題による影響が存在しないことを意味しない*20。90年代以後の短期的変化を構造的問題と結び付けるのはやや拙速であるとしても、それを70年代以降の諸変化と連続的に捉えるならば、構造的変動が小さくない影響を及ぼしていることは否定し難いように思える。循環的問題と構造的問題のどちらをどの程度まで重視するかのバランスを争うのは、専門的議論に委ねることにしよう。

経済的社会統合の困難と労働の意味遡及

フォーディズム=福祉国家体制は、人々の所得水準を向上させ、一定以上の生活を保障することで社会の統合を実現する安定的なシステムであった。このシステムは消費文化を勃興させ、性別役割分業に基づく近代家族を成立させたが、その寿命は決して長くなかった。

グローバル化の進展や情報通信技術の発達、そして何より生活水準の向上が生み出した高度消費社会への移行が、フォーディズムの維持を困難にした。取引関係の流動化し、雇用が流動化している現代では、変化こそが「標準化」され、むしろ同じところ・同じ形・同じやり方に留まっていることについて説明が必要とされるようになる(ライシュ〔2002〕、134-135頁)。大量生産大量消費社会型の社会統合は既に不可能であるし、望ましくもない。今や私たちは全世界の製品を同時に比較しながら選択することが可能であり、消費選択における自由度は極めて高い程度に達している。だが、そこで発揮される消費者としての欲望――より良いものを・より安く・いつでも・どこでも――こそが、市場競争を激化させ、生活者・労働者としての自己への負荷を強めるのである(ライシュ〔2002〕、38-39&126頁)。雇用が二極化する中、単純労働に従事する人々(非正規労働者)には雇用不安と貧窮が待ち受けており、創造的・専門的労働に従事する人々(正社員)には長時間労働が約束されている*21。

これら二種類の労働者に共通する一点は、労働の意味についての反省的な問い直しが求められていることである。単純労働におけるシステム化・マニュアル化は、熟練による職人的沈潜というかつての労働者に残されていたやりがいを剥奪した(セネット〔2008〕、109頁、速水〔2008〕、137頁)。また、日本的雇用の衰退と雇用の流動化は、企業への忠誠心を希薄化させるとともに、「仕事=生活の安定」という等式を動揺させ、労働それ自体の独立した意味を反省的に欲求することを促している(鈴木〔2005〕、29-30&38頁)。クリエイティヴで自立的な思考が求められる中核的労働者は、そもそも仕事選びの段階から「なぜその仕事を選ぶのか」との問いへの回答が強く迫られる。自然、就職活動において「自分らしさ」「個性」「やりがい」が重視される傾向が強まるとともに(内閣府〔2007〕、第3-1-24図)、就職後に理想とのズレを強く感じて、短期で離職する若年労働者が増加することになる(厚生労働省〔2007〕、25頁、内閣府〔2007〕、第3-1-19図)*22。

また、福祉国家による国家的社会保障の実現は、家族の扶養機能を部分的にシステム化し、個人が自立して生きることを可能にした――個人化(武川〔2004〕)。財政規律や市場原理に基づく批判や改革、グローバル化による一国福祉国家の困難、さらには少子高齢化による影響にさらされ、福祉国家の維持は厳しい情勢にあるけれども、その解体が実現されると予測するべき根拠は乏しい。介護保険に代表されるように、むしろ社会内部の解決能力の不備を国家によって補うことが求められている領域は拡大しており、福祉国家はその再編の途上にあると見るべきであろう。福祉国家の存立にかかわる本質的な困難は、経営や理念の問題であるよりもむしろ、その土俵の問題にある。つまり、福祉国家の達成たる個人化によって、逆説的に福祉国家の基盤――国家規模の連帯意識(ネーション)――が掘り崩されつつあることこそが、最も尖鋭な危機なのである。

無論、この危機は雇用の二極化がもたらす階層分化と無関係ではない。中・上層は下層を努力もせずに福祉に甘えている人々と(自己責任論に依拠しながら)見做す一方、下層は中・上層との間に所得格差ほどの能力差があるわけではないとの不満を抱く*23。下層を「リスク要因」、「不審者」予備軍として敵視する上層は、受益者負担原理が貫徹される私的政府の樹立による全体社会からの離脱を夢見る*24。労働条件の改善や貧窮からの脱却を目指す下層は、雇用の流動性ゆえの職場における連帯の困難に直面する――階層内部の分裂/拡散。集団相互における敵対性が深まっていくとすれば、その間に架橋する作業である再分配は、困難を増していくだろう*25。

社会に亀裂が生じている。さらに、亀裂を修復するための足場そのものが、掘り崩されつつある。それが現代の危機である*26。

- 参考文献

- 伊藤修〔2007〕『日本の経済――歴史・現状・論点』中央公論新社(中公新書)

- 岩田規久男〔2006〕『「小さな政府」を問いなおす』筑摩書房(ちくま新書)

- 岡沢憲芙・宮本太郎編〔1997〕『比較福祉国家論 揺らぎとオルタナティブ』法律文化社

- 岡本裕一朗〔2006〕『モノ・サピエンス 物質化・単一化していく人類』光文社(光文社新書)

- 門倉貴史〔2006〕『ワーキングプア いくら働いても報われない時代が来る』宝島社(宝島新書)

- 木下康彦ほか〔1995〕『詳説世界史研究』山川出版社

- 経済産業省〔2008〕『平成20年版通商白書』

- ロビン・コーエン&ポール・ケネディ〔2003〕『グローバル・ソシオロジーⅠ 格差と亀裂』平凡社、山之内靖監訳

- 厚生労働省〔2007〕『平成19年版 労働経済白書』

- 国立社会保障・人口問題研究所〔2008〕「人口統計資料集(2008)」

- 小杉礼子〔2003〕『フリーターという生き方』勁草書房

- 後藤道夫〔2007〕「格差社会の実態と背景」後藤道夫ほか『格差社会とたたかう――〈努力・チャンス・自立〉論批判』青木書店

- 権上康男〔2006〕「新自由主義の誕生(一九三八〜四七年)」権上康男編『新自由主義と戦後資本主義』日本経済評論社

- 権上康男編〔2006〕『新自由主義と戦後資本主義』日本経済評論社

- 佐藤俊樹〔2000〕『不平等社会日本 さよなら総中流』中央公論新社(中公新書)

- 城繁幸〔2006〕『若者はなぜ3年で辞めるのか?』光文社(光文社新書)

- 新川敏光ほか〔2004〕『比較政治経済学』有斐閣(有斐閣アルマ)

- 鈴木謙介〔2005〕『カーニヴァル化する社会』講談社(講談社現代新書)

- 鈴木謙介・電通消費者研究センター〔2007〕『わたしたち消費 カーニヴァル化する社会の巨大ビジネス』幻冬舎(幻冬舎新書)

- リチャード・セネット〔2008〕『不安な経済/漂流する個人──新しい資本主義の労働・消費文化』森田典正訳、大月書店

- 橘木俊昭〔2006〕『格差社会 何が問題なのか』岩波書店(岩波新書)

- 中小企業庁〔2008〕『2008年版 中小企業白書』

- 内閣府〔2007〕『平成19年版 国民生活白書』

- 中野麻美〔2006〕『労働ダンピング――雇用の多様化の果てに』岩波書店(岩波新書)

- 中村政則〔2005〕『戦後史』岩波書店(岩波新書)

- 野村一夫〔1998=2002〕『社会学感覚』

- デヴィッド・ハーヴェイ〔2007〕『新自由主義』渡辺治監訳、作品社

- 濱口桂一郎〔2005〕「労働法の立法学(第6回) 労働者派遣と請負の間―建設業務と製造業務―」『季刊労働法』第209号

- 速水健朗〔2008〕『自分探しが止まらない』ソフトバンク・クリエイティブ(ソフトバンク新書)

- 町村敬志〔2006-07〕『社会学』2006年度一橋大学大学院社会学研究科講義

- 宮本太郎〔2008〕『福祉政治 日本の生活保障とデモクラシー』有斐閣(有斐閣Insight)

- 森武麿ほか〔2002〕『現代日本経済史』新版、有斐閣(有斐閣Sシリーズ)

- 森岡孝二〔2005〕『働きすぎの時代』岩波書店(岩波新書)

- 森永卓郎〔2000〕『リストラと能力主義』講談社(講談社現代新書)

- 三橋規宏ほか〔2008〕『ゼミナール日本経済入門』第23版、日本経済新聞社

- 八代尚宏〔1999〕『雇用改革の時代』中央公論新社(中公新書)

- 矢野恒太記念会編〔2006〕『数字でみる日本の100年 20世紀が分かるデータブック』第5版、矢野恒太郎記念会

- 山田昌弘〔2004=2007〕『希望格差社会』筑摩書店(ちくま文庫)

- 山田昌弘〔2005〕『迷走する家族』有斐閣

- 勇上和史〔2003〕「日本の所得格差をどう見るか―格差拡大の要因をさぐる―」[PDF]

- ロバート・B.ライシュ〔1991〕『ザ・ワーク・オブ・ネーションズ』中谷巌訳、ダイヤモンド社

- ロバート・B.ライシュ〔2002〕『勝者の代償』清家篤訳、東洋経済新報社

- 渡辺治〔2007〕『政治学』2007年度一橋大学大学院社会学研究科講義

- 『週刊東洋経済』2008年3月29日号(第6135号)

*1:1860年にシカゴの人口は10万9千人であり、1870年の米国における製造業就業者の割合はわずか8%に過ぎなかったが、1910年には3分の1の人が製造業に従事するようになり、シカゴの人口は220万人にまで拡大した(ライシュ〔1991〕、42頁)。

*2:政府統計においては概ね、「第1次産業」は「農林水産業」(「農林業」+「漁業」)、「第2次産業」は「鉱業」「建設業」「製造業」、「第3次産業」はそれ以外の産業を意味する。

*3:さらに言えば、大量生産された製品の大量消費は、必然的に大量廃棄へと結び付き、多大な環境負荷を引き起こす。

*4:「福祉国家」とは、政府支出の内で、各種の年金・医療保険・失業保険・社会扶助などの所得保障や、医療・公衆衛生・教育・介護・保育などの社会サービスに関する支出が過半を占めるようになり、しかもそれらを享受できることが、恩恵ではなく権利として国民に認められているような国家のあり方のことを指す(新川ほか〔2004〕、166頁)。

*5:英国では1799-1800年の団結禁止法で労働運動を弾圧しつつも、工場法(1802年〜)の制定によって労働条件の改善を図った。1871年に英国で初めて労働組合が承認され、米国では86年にアメリカ労働総同盟(AFL)が結成されている。18世紀末から19世紀前半にかけてはR.オーウェン、サン=シモン、フーリエなどの初期社会主義者が現れ、1848年にはK.マルクスとF.エンゲルスが「共産党宣言」を著した。日本では1886年に最初の工場ストライキが起こり、97年に初めて労働組合が組織された。最初の社会主義政党が結成されたのは82年である。

*6:ただし、同じ長期雇用や年功賃金でも、職務(job)を単位として雇用契約を結ぶ欧米諸国と、職務概念が希薄で企業内部の全ての労働に従事し得る契約を結ぶ日本とでは、明確な差異がある(濱口桂一郎「日本の労務管理」@hamachanの労働法政策研究室)。

*7:産業別の就業者数の長期的推移は、「労働力調査 長期時系列データ 産業別就業者数」@総務省統計局、を参照。

*8:工業化から脱工業化・サービス産業化への流れは経済的先進国に共通する現象であり、1870〜1980年の間に、米国の第1次産業は50%から4%へ、第2次産業は25%から26.6%へ、第3次産業は25%から69.3%へと変化していると言う。英仏独なども同様である(三橋ほか〔2008〕、400頁)。

*9:高度消費社会は、米国では20年代から始まり、日本でも大正期に萌芽が見られ、高度成長期に開花した(大量)消費社会とは区別されるべきである。

*10:もっとも、福祉国家批判の担い手は、Neo Liberalistだけではない。多くの左派は、フォーディズムを労働の規格化と厳重な時間管理によって労働者から労働のやりがいを奪い、疎外をもたらすシステムとして批判していたし、福祉国家を巨大な官僚制権力によって個人を管理し、国家に抵抗し得ないように骨抜きにするプログラムとして敵視していた(「政治/イデオロギー」の項を参照)。

*11:ネオリベラリズムの起源は、1938年に欧米の研究者や政治家がパリに結集して開かれた「リップマン・シンポジウム」と、その流れを汲んで47年に設立された「モンペルラン協会」であり、そのそもそもの目的は、ファシズムや社会主義への対抗のために自由主義を刷新することにあった(権上編〔2006〕、障ハ-障ミ頁)。リップマン・シンポジウムでは国家介入により積極的な内容の主張が採択されたが、モンペルラン協会ではオールドリベラリズムにより近い立場が主流となり、以降、F.A.v.ハイエクやM.フリードマンなどを中心とする英米のグループが台頭してくることになった(権上〔2006〕、38-40頁)。その要因として権上康男は、グローバリゼーションの進行によって個別の国家による介入が可能になる領域や介入の方向性についての選択肢が狭まったことによる影響が考えられるとしている(権上〔2006〕、408-410頁)。

*12:もっとも、既に提供している社会保障サービスから撤退することは政治的に困難であり、両政権とも、実際には福祉予算の大幅な削減を実現できたわけではない(福祉国家の不可逆性)。

*13:中曽根改革によって84-87年に日本電電公社、日本専売公社、国鉄の三公社が民営化されたが、とりわけ国鉄の民営化は社会党の支持基盤でもあった労組を解体することが主要な目的の一つとされていた。

*14:企業社会統合と開発主義的企業優遇政治によって70〜80年代を乗り切った日本だが、80年代末以降のグローバル化の進展に伴って一国経済を前提にした政治介入が失効。企業側は規制緩和を求めるようになり、政治もそれに応えようとした。橋本政権(1996-98)での六大改革(「行政改革」「財政構造改革」「経済構造改革」「金融システム改革」「社会保障構造改革」「教育改革」)や小泉政権(2001-06)での構造改革(郵政民営化、規制緩和、特殊法人改革、不良債権処理、公共事業投資の削減、社会保障支出抑制など)がそれに当たる(「政治/イデオロギー」で詳述)。

*15:電子メールの使用により、指令の仲介や解釈の機会は減少し、曖昧さのない完全な情報を社内全体に伝えることが可能になった。事業計画や売り上げ実績は、コンピュータを介して直接かつ瞬時に上層部に伝えられるようになった(セネット〔2008〕、46頁)。自然、中間管理職の必要性は薄らいでいく。

*16:現に、米国では91-92年の景気回復期において、レイオフされていた多くの労働者が再雇用されなかったという(ライシュ〔2002〕、122頁)。

*17:日本経営者団体連盟(現・日本経済団体連合会)が1995年5月に取りまとめた「新時代の「日本的経営」」では、労働力を3つのグループに分類して、それぞれに異なる処遇を以て当たるべきとしている。3つのグループとは、まず期間の定めのない雇用契約で管理職・総合職・技能部門の基幹職に従事する「長期蓄積能力活用型」、次に有期契約で専門部門に従事する「高度専門能力活用型」、最後に有期契約で一般職・技能部門・販売部門に従事する「雇用柔軟型」である。

*18:労働者派遣業は、85年6月の労働者派遣法の成立(86年7月施行)によって限定的に解禁された後、99年6月の法改正(同年12月施行)によって、一部の業務(建設業、港湾運送業、警備業、製造業、医療関係業)を除いて自由化された。その後、03年6月の改正(04年3月施行)によって、製造業における労働者派遣が解禁された(医療関係業も一部解禁)。

*19:2004年度の東京都23区の生活保護水準は、年間約195万円である。

*20:ただし、このような言明は、循環的問題を隠蔽して構造的問題への議論の(恣意的な)限定を正当化する論法として機能することも多いので、注意が必要である。

*21:国際競争の激化や経済活動の24時間化、そして情報通信技術の発達による仕事とプライベートの境界喪失(職場の遍在)により、「仕事がどこまでも追いかけてくる」状況から離脱することは困難を極めている(森岡〔2005〕、20-21頁)。

*22:ただし、全体としては就職難ゆえに希望と異なる職に就いたことを理由とする場合の方が多いかもしれない。

*23:中高年齢層の正社員の既得権益や正規非正規の待遇格差が問題とされるのはその一例である。

*24:「gated communityとリバタリアニズム」を参照。

*25:あるいはその敵対性を抑圧して再分配を可能にするために強力な国家が要請されるのであろうか。

*26:詳しくは、「ネーション/国家」の項で述べる。