利害対立と民主主義モデル

吉原直毅「最近思う事:湯浅誠・堤未果『正社員が没落する--貧困スパイラルを止めろ!』(角川新書)を読んで」を読んで、「分断統治」という観点は確かに重要であるとしても、正規・非正規ないし中間層・低所得層という対立軸だけでなく、世代間の対立についての目配りを盛り込んだ議論構成にしなくては、いわゆるロストジェネレーション層への応答なり批判なりにはならないだろうと、若干の違和と物足りなさを覚えた*1。その方面について私には何の専門的知見も無いが、世代の軸を加えるなら、単なる情緒的認識の問題には尽くすことのできない程度の敵対性は存在するのではないか。

無用な対立を煽ることは避けるべきだが、分断統治を目論む上位のプレーヤーが無条件に存在すると前提した上で誰だって仲良くできると考えるのは妄想である。「少なくとも民主主義的政治システムの存在する現代においては」*2、そのような上位のプレーヤーは居ない。「支配階級」にせよ、大企業にせよ、官僚にせよ、いずれも私たちと同じフィールドに立つ並列的なプレーヤーであり、それぞれの利害を抱えて対立したり協調したりする。したがって正確に言えば、私たちにとって存在し得るのは「漁夫の利」であって、分断統治ではない。

「分断統治の罠」にはまる危険性ばかりを強調する人々は、権力は上から来るものだという思い込みに囚われて、自分たちこそが権力の行使者である/あり得るということを自覚しないか、認めたがらない*3。しかし戦後福祉国家体制とは、たとえそれが「資本主義体制の不可欠な延命策」としての側面を持つとしても、紛うことなき権力によって「支配階級」からそれ以外の人々への富の移転を可能にしてきた仕組みである。少なからずその利益に与ってきた層の人々が、今もなお自らの権力者=加害者としての地位を認めずに被治者=被害者としての側面ばかりを強調するのは、とても許容できない*4。今の日本で焦点化されている経済的な利害の対立は、その多くの部分が企業社会や政党政治も包含した広義の戦後福祉国家体制の産物としての性格を持っているはずであるから、その体制内部での権力の作用とその(作用も含み込んだ総合的)帰結としての利害分布についての整理を明確に行うことなく、一足飛びに分断統治への警戒を介した連帯礼賛論に棹差すのなら、おめでたいと言わざるを得ない。

少なくない左派論者の中にはしばしば、「究極的には我々個人1人1人」の意思によって社会が運営されることがデモクラシーであるなどと唱道しつつ、意に沿わない政治的決定などが行われると「支配層」による権力の乱用だとして政・財・官(ないし特定国)を指弾し、ひいては、そうした事態が引き起こされるのは政治家や官僚を統制すべき責任ある「主権者としての自覚」が、国民の側に不足しているからにほかならないと主張する傾向が見られる。しかしながら、「主権者としての自覚」が権力の行使に参画し、加害を為す/為し得る自己の地位を認識することだとすれば、政治家や官僚の振る舞いの背景に国民の積極的/消極的意思を見出そうとせず、常に権力を乱用することが約束されている「支配層」「支配階級」なる上位のプレーヤーを設定することによって自らを常に権力の風下に措定し、加害者としての自己に目を開かずにいることができている彼らこそ、「主権者としての自覚」から最も遠い人々である。

もっとも、同種の問題は左派内部に限られることではない。現代のポピュリズムとは、社会の多様化と流動化によって利害分布の妥当な把握および政策決定過程への伝達・集約・反映が困難であるポストモダン状況において、相互に肥大化しながら錯綜する社会内部の様々な敵対性(≒被害者意識)を疑似的に収斂し得た者が最大の権力を握り、その空虚な代表性の装いに破れが生じることで権力の泉が枯れるというメカニズムを持っている*5。現代では、いわば誰もが「被害者ヅラ」することを常態としているのであり、虐げられているとのアピールが権力の源泉に成り得ることを誰もが的確に理解しているという点で、「主権者としての自覚」などは実質的に放擲されているに等しい*6。権力を巡る争いはいつの間にか、いかに相手の既得権益が莫大であるかを知らしめ、どれだけ相手の不道徳な振る舞いを暴き立て、どのくらい「やつら」が「われわれ」から遠く隔たった位置に居るのかを訴えることができるのか、という単純な敵対性の演出合戦へと姿を変えてしまった*7。

もちろん、このような政治の姿は健康であるとは言い難い。「政治」の概念が「友」と「敵」の紛争と解決を巡る一連の過程を意味することは確かであるが、その規定は対立の自己目的化を含意するものではない。政治が対立を本質とするのは、その場に身を投ずる数多の主体が各々異なった欲求を実現しようとするために、多元的な衝突が避けられないからである。ならば、政治の健康な姿とは、各主体の欲求が相対的に円滑かつ効率的に実現する状態であるに違いなかろう。特定の敵対性の代表者であるに過ぎない人物が多様な敵対性を疑似的に統合して権力を握るポピュリズムにおいては、困難な利害の伝達/集約/反映が錯視的にスキップされているだけであり、結果として実現される利益は特定集団のそれでしかない。そのような政治が不健康であるのは明らかであるし、手続きにおける正統性にも問題があると言えよう。政治にとって、敵対性そのものは重要ではない。何らかの利益を実現するために敵対する相手に頭を下げたり手を差し延べたりすることが必要な場面は、珍しくないからである。それゆえ私たちが政治に求めるべき姿とは、清貧さや潔癖性、道徳性をテコにした英雄的な果断であるよりも、清廉でなくともできるだけ多くの利を獲得/実現しようとする商人的な合議・交渉のはずである。まず、それを認めなければならない。

その上で必要なことは、はっきりしている。社会の変化に合わせて、政策決定過程への利害の伝達/集約/反映の回路を整備し直すこと、あるいはその前提として多様な利害を的確に把握する方法を確立することである。その際には、多様な利害を過度に単純化せず、多元的な敵対性を強引に収斂しようとしないことに注意が求められる。政治過程の代表性/応答性が衰えたことが、疑似的な代表性/応答性を創出するポピュリズムに力を与える結果になった。ポピュリズムを乗り越えていくためには、多元的な敵対性にそのまま向き合い、その多様な声をできる限り直接に政策決定過程へと包摂していくことで、政治の代表性/応答性を強化するほかない。そのためにどのような具体策を採るべきなのかについて詳論する準備は無いけれども、ここでは情報技術の発展によるデモクラシーの変貌(可能性)について論じた鈴木謙介や東浩紀の議論を用いながら、望ましいデモクラシーのモデルについて少しだけ書こう*8。

鈴木は、情報技術の発達によって個々人にできることが増え、かつ極めて多数の人が同時に高速度のコミュニケーションを行うことが容易に可能になる社会では、多数者の意思を正確かつ効率的に算出することが可能になるという(Googleに代表されるような)理念を、集合性によって実現する「数学的民主主義」モデルと名付けている*9。数学的民主主義モデルにおいては、政治過程は「人びとが誰ひとりとして民主的な意志を持たず、自らの関心にしたがって利己的に行動したとしても」、最適かつシステムそのものが維持・再生産されていくような結果を実現することが可能であるように設計されるべきである、とされる*10。このモデルに少なからぬ期待を寄せ、その可能性を追求しようとしている東は、次のように述べる*11。

情報技術は、民主主義のもつポジティヴな面とネガティヴな面を同時に増幅させるところがある。たとえば、そこでは人びとの意見集約はきわめて効率的になるけれど、逆にポピュリズムの危険も高まる。つまり、民主主義の困難や危険性が、インターネットでははっきりと現れてくる。そういう点では本質的に同じ問題が出ているのだけど、ただ、そこで民主主義のプラットフォームが国家からインターネットに変わることで、別の問題解決の可能性も見えるようになっている。問題はネットそのものの理念ではなくて、ネットとはそもそもいろいろな理念の衝突を調整する場であり、そういう新しい調整の場が出てきたことで国家や公共性の概念が変容を迫られる、ということです。

それで国家がどう変わるべきかという点については、いろいろ考えています。たとえば、さっき大塚さんはオタクにも投票権をきちんと与えるのが公共性なんだ、とおっしゃったけれど、ぼくは最近、選挙ってそんなに重要なのか、とよく考えるんですよね。そもそも投票権の行使と言ったって、三年に一回、あるいは四年に一回、お祭りをやるだけですし。

……

世の中では二大政党制がいいことになっているけど、チェック・アンド・バランス(牽制と均衡)論なんてへりくつみたいなもので、実際には政策パッケージが大きすぎて小さな利害調整には向かない。それでも、ぼくたちがなぜ議会制民主主義や政党政治を採用しているかというと、まず第一にむかしは国が小さかったし、第二にむかしは意見集約システムが非常に原始的だったからです。しかし、そこは二つとも状況が変わった。

それならば、ぼくはこれから先、議会の機能を大幅に縮小し、政策ごとの有権者による電子的直接民主制を導入してもいいと思うんです。しかし、そこで考えておかなければいけないのは、導入した瞬間に、いままでの民主主義とはかたちが変わってくるということです。それはなぜかと言うと、ぼくがいま言ってる直接民主制というのは、三年に一回の選挙を直接民主制にするかということではなく、もっと頻繁に、それこそ一週間ごとに投票権の行使を行うというようなものだからです。そこでは、政治の意味がまったく変わってしまうはずです。また、政策ごとに投票権を行使するのであれば、そこではもう国とか社会とかの全体像がみえなくてもよくなる。いやむしろ、そんな全体像なしに専門的な知をもっているほうがよくなるかもしれません。

いまだって、いわゆる大人は、新聞の政治面を読んで、日本という国の「政治」をわかっている気になっている。でも、当たり前だけど、社会全体がそれで動いているわけじゃない。実際にはいろんなレイヤーがあって、たとえばある企業の社内会議が商品を通して社会全体を変えてしまったりとか、そういうことが何層にも何層にも重なっている。社会全体について決めているのが、国会であり、官僚であり、なんてイメージは、ぼくはナンセンスだと思うわけです。そのときに、公共性の在り方としては、もう小さな公共性しかない。その小さな公共性をどうやってつくっていくか、小さい公共性が無数に林立しているときに、うまく意見調整を行い、どう資源配分を行っていくか。そのために、二一世紀になって可能になった計算技術とかコミュニケーション技術はどう使えるのか。ぼくとしてはそちらのほうが重要な問題だと思うので、一人一人の人間がどのように全体性をもつかとか、公共的な自覚をもつかということには、あまり関心がない。

現代のポピュリズムに力を与えている政治の代表性/応答性の弱さや偏りの一部が政治的組織化を巡る不均衡から生じていることを思えば、電子的な直接投票によって政策を決定することは、政治的平等を実質化する極めて民主的な方法であるように見える。人々の利害は公平に反映され、国民の意思は票数の優劣によって明快な形で出るわけだから。

しかしながら、そこには政治学において住民投票・国民投票の欠点として扱われてきた問題、あるいは近年隆盛を見せている熟議民主主義(deliberative democracy)論において、利益集団自由主義ないし多元主義的民主主義の弊害として批判されてきた問題が共有されている。その問題とは、既存の選好が固定化され、用意された選択肢への是非だけが問われるため、その中に入っていない「より望ましい選択肢」が構想される余地が失われるということであり、所与の選好を集計することを通じて結論を出そうとすることが、合意を目指した討論の実施によって生起し得る選好の変容可能性を奪うということである。

「私たちは限定合理性と不完全情報を免れることができないし、主観的な効用予測は誤り得るから、自らの利益にかなう選択肢をいつも正確に知っているわけではない。そして、他者との討議やその場での熟慮は、不完全な情報を補完したり、利益認識を変化させたり、効用基準そのものを変容させたりする可能性を持っているから、私たちは熟議を通じて従来の選好を変更したり、より自らの利益を実現しやすいような新たな選択肢について他者と合意に至ったりすることができる」*12。つまり、自分の欲求を実現するためには、所与の選好のまま投票するよりも、意見の違う人と話し合ってから判断した方が良い場合もある。私たちの自己決定(自分が望む結果をもたらすような決定)を可能にするためにこそデモクラシーがあるとすれば、直接投票が常に最も民主的な方法であるとは限らないということである。

鈴木が数学的民主主義モデルへの反対者たるキャス・サンスティーンから引く「純粋なポピュリズム、あるいは直接民主制と、討議・熟考・説明責任を確実に取り込もうとする民主的システムとでは、大きな違いがある」という言葉は、こうした含意を伴っているとも読むことができるだろう*13。鈴木自身は民主主義モデルをめぐる主要な論点を「多数者の専制」と自由の問題に求め、ここから数学的民主主義モデルとエリーティズムに根ざした「工学的民主主義モデル」との対立に議論を進めていくが、私はそういった方面の対立は実質的にはあまり重要でないと思う(いずれにせよ設計の必要性は合意されているわけだから)。デモクラシーが自己決定を実現するための枠組みだとするなら、重要なのは、自己決定をより実現しやすいのはどのような民主主義モデルであるのかという問いである。そして、そこでの立場の分岐をもたらすのは、討論への評価の違いであろう。

情報技術の発展は、国家規模の直接投票を可能にはするかもしれないが、国家規模の直接討論を可能にすることは多分できないだろう。ならば、数学的民主主義は選好集計型の民主主義モデルとしての性格を帯び続けることになり、それは多元主義的民主主義モデルの極北として位置付けられる。数学的民主主義モデルと対立するのは、同じく政治過程の刷新を目指すにせよ、利害の集約に数学に還元できない意味を見出す立場であると思う。工学的民主主義モデルとの対立構図で主張されているように、政治主体の公共的意志の有無が重要なのではない(工学的民主主義モデルでは投票≒決定と討論≒合意の間でどちらにどの程度比重が置かれるのかが明らかではない)。熟議民主主義モデルは選好の変容可能性を私的選好から公共的選好へのそれとして見ているが、私的選好内部での変容の方が一般的であり、討論を重視する根拠は主としてこちらの変容可能性に求めるべきである。したがって私は、数学的民主主義モデルに対置されるべきは私的利害に基づいた熟議を中心とする民主主義モデル(stakeholder democracy)であると思うし、私自身はこちらのモデルの可能性を追求したい。

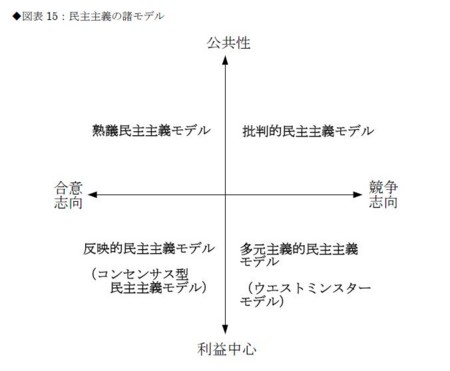

最後に、民主主義モデルの差異について少し煩瑣な印象を与えたと思うので、図式的な整理で補足しておく。下図は多元主義的民主主義モデルと熟議民主主義モデルの対立に井上達夫が提起した批判的民主主義モデルと反映的民主主義モデルの対立を組み合わせたものだが*14、数学的民主主義モデルはこの図の右下の隅、工学的民主主義モデルは上部のどこかに位置することになるだろう。この整理からも工学的民主主義のモデルとしての独自の意義が疑われるところだが、どうだろうか。

*1:それから、人格的成長を通じてこそ社会連帯や社会変革が可能になるという「倫理学」――と言うよりもむしろ「人生訓」――的前提はどうかと思う。それは社会科学的認識に反するし、百歩譲って「弱き自己を乗り越える」ことが人間の本質的喜びであり、善きことであるとしても、「単なるEnvyに動機付けられ」て行動することが「弱き」ことであると判断すべき根拠はどこから得られるのか。吉原自身が「支配階級」を利するとして「ロスジェネ系論者」をたしなめる姿がそうであるように、彼が依拠する「倫理学」とは結局、批判者の恣意的な判断によって批判したい対象の問題をその内的「弱さ」に還元し、「自己批判」を迫ってやりこめるために用いられる融通無碍な政治用具のことではなかろうか。その論理は、政治的立場に人格的卓越性を必然的に結び付けようとすることで、その結び付け方を巡って社会連帯よりむしろ党派間対立を促進する効果を持つように思われる(人格的卓越性を基準として政治的立場の序列を必然化しようとする欲望が透けて見える点も受け容れ難い)。

*2:理論的には、この仮定の成立を判断するための具体的条件の提示と、条件具備の証明が行われる必要はある。

*3:杉田敦『政治への想像力』(岩波書店、2009年)。

*4:虫酸が走る。

*5:「現代国家とポピュリズム」、「現代日本社会研究のための覚え書き」の「政治/イデオロギー」および「ネーション/国家」、を参照。

*7:いわゆる「劇場政治」論や「情報戦」論は、こうした文脈の中でなら受け容れ易い。

*9:鈴木謙介『ウェブ社会の思想――〈遍在する私〉をどう生きるか』(日本放送出版協会(NHKブックス)、2007年)、第6章。 ウェブ社会の思想 〈遍在する私〉をどう生きるか (NHKブックス)

*10:同、216頁。

*11:大塚英志・東浩紀『リアルのゆくえ――おたく/オタクはどう生きるか』(講談社(講談社現代新書)、2009年)、239-242頁。 リアルのゆくえ──おたく オタクはどう生きるか (講談社現代新書)

*12:『利害関係理論の基礎』(2007年度一橋大学大学院社会学研究科修士論文、2008年1月提出)、補論。

*13:鈴木前掲書、212頁。

*14:『利害関係理論の基礎』、補論。