現代日本社会研究のための覚え書き――親密圏/人権(第2版)

女性の権利と公私の分離

近代化を支えた主要な思想は、人権の観念である。アメリカ独立戦争やフランス革命など、18世紀以降の政治変革の中で、ヨーロッパの幾つかの国では、「普遍的」な人権が市民の手に獲得されていった。だが、そこで人権の主体となった「人間」の範囲には、女性は含まれていなかった。人権思想が定着していくにつれて女性の不満も高まり、19世紀後半から女性の地位向上を主張する社会運動が盛り上がってくる(第一波フェミニズム)。この時期の運動の主要な眼目は、男性と同等の法的地位を女性にも承認させることであり、具体的には参政権や財産権を女性にも拡大することが要求されていた。やがて1893年にニュージーランドで女性参政権が認められたのを皮切りに、20世紀前半には欧米各国で女性が政治に参与する道が開かれていく(1917年にソ連、20年に米国、28年に英国、44年にフランスで女性参政権が確立)。

1945年12月、日本でも女性に参政権が付与され、翌年4月の総選挙で初めて行使された。その後、79年に国連総会で女性差別撤廃条約が採択され、日本は85年に批准。同条約は、(1)男性と同等の権利を保障し、(2)法律上の平等にとどまらない事実上の平等の実現、(3)男性優位論や性別役割分業論の克服、(4)国その他の公的機関だけでなく、民間の企業および団体、個人によるものを含む、あらゆる形の差別を取り締まることを求めている。これを受けて、同年に男女雇用機会均等法が成立。同法は、二度改正されており、97年の一回目の改正(99年施行)では、募集・採用から退職までの差別の禁止や事業者にセクシュアル・ハラスメント防止への配慮を義務付ける規定などが盛り込まれた*1。2006年の二度目の改正(07年施行)では、間接差別への言及が初めて為された。

この間、99年に男女共同参画社会基本法が成立している。「男女共同参画」の推進が政府の方針として明確に位置付けられたのは、総理府に男女共同参画室および男女共同参画審議会が時限設置されると同時に、婦人問題企画推進本部(75年〜)が男女共同参画推進本部に改組されて内閣に設置された94年である。96年7月には、男女共同参画審議会が「男女共同参画ビジョン」を答申。これを受けて、同年12月に推進本部が「男女共同参画2000年プラン」を策定した。翌年4月には男女共同参画審議会が新たに設置され、98年11月に同審議会による答申「男女共同参画社会基本法について」が提出された。答申に基づき、翌年6月に男女共同参画社会基本法が成立・施行されている。2000年5月には審議会が新たに「男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」の答申を行い、これに基づいた男女共同参画基本計画が同年12月に閣議決定された(05年12月に第二次計画を閣議決定)。01年には省庁再編に伴って内閣府に男女共同参画局が設置され、男女共同参画会議が編成されている。

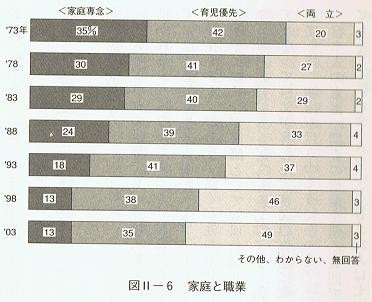

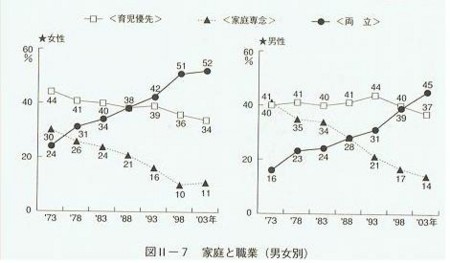

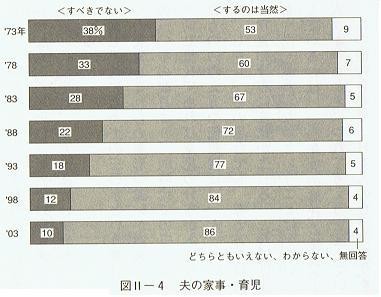

各領域での現状と国際比較を見る限り(内閣府〔2007〕、第1部第2節)、未だ「男女共同参画」が十分であるとはとても言えないが、女性の社会進出が拡大していることは疑いのないところである*2。それに並行して、性別役割分業意識も弱まってきている。「夫は外で働き、妻は家を守るべきである」という考えに賛成する人は70年代末には7割を超えていたが、現在では賛否の割合が拮抗している(山田〔2005〕、174頁)。女性は結婚したら家庭を守ることに専念した方がよいと考える人の割合は減少し、結婚して子供が生まれてもできるだけ職業を持ち続けた方がよいと考える人が増加している(NHK放送文化研究所編〔2004〕、36-37頁)。また、夫が家事や育児をするのは当然と考える人の割合は年々増加しており、その傾向は男女に共通である(同、32-33頁)。

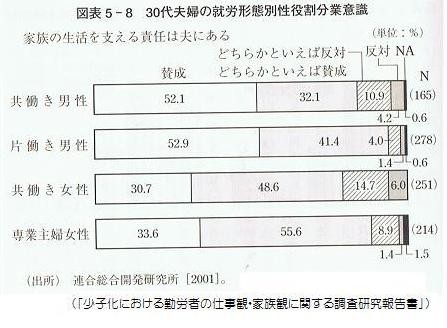

もっとも、現実の男性が家事に参加している程度を見ると、欧米諸国と比較して未だ不十分であると言わざるを得ない(湯沢〔2003〕、31、117頁)*3。意識がある程度変わっても、実態の変化はそこまで追い付いていないということだろう。加えて、家計を支える責任の所在を夫に求める人はまだまだ圧倒的多数を占めている(山田〔2005〕、176-177頁)。この点では、意識の変革さえあまり進んでいないと言えるかもしれない。

20世紀前半までの女性運動で問題にされていたのは、法的地位や権利など、公的空間での形式的な平等であった。そこでは男性優位論や特性論、性別役割分業論に対する理論的な批判はあまり行われなかったし、制度的地位が女性に保障された後でも、人々の意識の変革がそれ程進んだわけではなかった(井上〔2006〕、196-201頁)。1920年代には終息した第一波フェミニズムの後、制度的な地位や権利の平等だけでは依然として解決されない経済的・社会的不平等に対して、制度を支えている考え方そのものを問題にする女性運動が盛り上がるのは、60年代後半になってからである(第二波フェミニズム)。

この時期の運動においては、社会の中に根付いている家父長制(男性が女性を支配し抑圧する構造)を鋭く抉り出す批判が激しく繰り広げられ、社会内部の不平等な力関係が私的空間における男性の権威的・暴力的振る舞いを促進し、私的空間における不均衡な男女関係が男性優位の社会構造の再生産に貢献するという循環構造が問題にされた(戒能〔1997〕、284頁)。公的な領域での権力関係は私的領域に由来するのだから、公的空間における制度的な平等を目指すだけでは不十分で、私的空間における男女関係の在り方や、それを規定している意識を問題にしなければならない。そこでは、近代的な公私二分論が俎上に載せられ、政治は公的なこと・集団的なことだけを扱うものだと考える仕方は間違っていると主張されたのである。このように私的領域(親密圏)における問題、従来は個人的なことと見られていた問題が公共的な関心に見合う問題であると主張されたこと(「親密圏の公共化」)は、近代の原理に重大な見直しを迫るものであった。

親密圏の暴力と公権力

もっとも、「個人的なことは政治的である」という第二波フェミニズムのスローガンは、私的領域の範囲が政治的に決定されるという意味であって、公私の区分そのものの廃棄が主張されたわけではない(仲正〔2007〕、119-120頁、井上〔2006〕、209頁)。近代における公私区分は、多様な価値の追求が許される私的領域を自由が制約され得る公的領域から切り離して確保しておくことによって、個人の自由を保障するために構築された(仲正〔2007〕、69-70頁)。国家に対置される「市民社会」においては私的自治の原則が支配するものとされ、私人同士の問題解決は基本的に社会内部の問題解決能力に委ねられてきた。憲法が保障する人権はあくまでも国家を相手取って主張されるのが主であり、公権力が市民間の紛争に介入することは抑制されるべきとされていた(民事不介入)。特に家庭のような親密圏に公権力が踏み込むことはほとんど無かった。地域に密着した「おまわりさん」が夫婦喧嘩のような身近なトラブルにも関与を持つことは日本警察の特色の一つではあったが、そうはいっても実際には仲裁以上のことは行われないのが従来であった。現在の位置から読むと一種味わい深いことに、90年代半ばまでの日本警察の姿は、「一一〇番しても来ない、来ても「夫婦ゲンカだから」とすぐ帰る、被害届を受け付けない、告訴を勧めない」などの対応が目立ち、「ドメスティック・バイオレンスを犯罪と明確に認識しておらず、まともにとりあおうとしない」ものだと要約されている(戒能〔1997〕、298頁)。

ところが、2000年代に入って以降、親密圏における暴力を防止し、被害者を保護・救済するために公権力の積極的な関与を定める立法が相次いでいる。それは、第二波フェミニズム以降に提起された公私区分の問い直しが、具体的な政治プロセスに上ったものであると見做せる。

まず、2000年5月に児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)が施行された。同法は、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待を禁止対象とし、児童福祉に係る者の早期発見義務と一般的な通告義務を定めている。通告を受けた福祉事務所ないし児童相談所は、児童の安全を確認した上で必要に応じて一時保護などの措置を行うことができるものとされ、都道府県知事の許可を得た上で、虐待が疑われる家庭への立ち入り調査を行う権限が与えられる。その後、二度の改正(05年、07年)を経て、虐待が疑われる児童の保護者に出頭を要求する制度や、児童養護施設などに入所させられた保護児童に対して虐待を行った保護者の接近を禁止する命令を発することができる制度などが新設された。

同じく2000年5月、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が成立し、同年11月から施行されている*4。同法は「つきまとい等」と規定した8種の行為と、当該行為を同一の相手に対して繰り返し行う「ストーカー行為」を規制対象として、警察本部長による警告及び都道府県公安委員会による禁止命令措置ができる旨を定めており、禁止命令に従わない場合には、罰則が科せられる(ストーカー行為の場合には告訴によって検挙対象になる)。

続く01年4月には、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されている(同年10月施行)*5。同法は、配偶者からの身体に対する暴力を規制し、被害者を保護するために、裁判所が加害者に対して被害者への接近禁止(6か月)や住居からの退去(2週間)などの罰則規定を伴う保護命令を発することができることを定めたものである。04年の改正により、「(身体に対する暴力)に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が規制対象に加えられるとともに、退去期間の2か月への延長、被害者と同居する子への接近禁止(6か月)の新設などが盛り込まれた。同法の規定によれば、都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所など)は被害者の相談や一時保護などに応じるものとされ、警察は被害発生の防止のために必要な措置を講じることとされている。

児童虐待防止法の立法背景には、89年に国連で採択された子どもの権利条約を、日本が90年に署名、94年に批准したことに伴う国内法制整備が挙げられる。99年には児童買春・ポルノ防止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)が成立している。虐待そのものの状況はどうかと、児童相談所で対応した相談件数の推移を見てみると(下図)、一貫した増加傾向にあり、特に90年代末からは飛躍的な伸びを見せ、2006年度現在では37,323件に上っている(厚生労働省〔2007〕)。また、2006年度の立ち入り調査件数は238件、一時保護件数は7,081件である。

これだけの増加を、法施行と虐待問題への認識が拡大したことによる暗数の顕在化だけで説明することは困難であるから、児童虐待は現に増えているものと思われる。児童虐待につながる要因として指摘されているものは、大きく経済問題(経済的困難、就労の不安定、劣悪な住環境)と育児環境(親族、近隣、友人から孤立、ひとり親家庭、育児に嫌悪感、拒否感情、育児疲れ、他の家族間のあつれき)の二つに分けられる(内閣府〔2001〕、第3-3図)。虐待の増加を90年代以降に見るのならば、その説明として考えられるのは、これら二方向での状況の悪化であろう。すなわち、経済問題では(1)長期の不況、(2)低所得世帯の増加、(3)雇用の流動化が*6、育児環境では(4)育児ネットワークの衰退(核家族化/地域の流動化)、(5)離婚率の上昇が挙げられる。ただし、(4)については育児ネットワークは弱体化していないとの研究(井上〔2005〕)から否定され得る*7。育児への嫌悪感や拒否感情を持つ親の割合が急激に増加するとは考えにくいため、そうした心理的要因よりも、離婚の増加に代表されるような家庭内の流動性の上昇に経済的な不安定性が重なったことが虐待増加の主因であろう。

次に、ストーカー規制法の立法背景としては、前年の桶川ストーカー事件の影響が大きく、成立過程そのものに歴史的意味を見出すことには無理がある。では、帰結からすればどうか。警察が規定する「ストーカー事案」の認知件数は、03年→07年に11,923件→13,463件と増加している(警察庁〔2008a〕)*8。同じ期間内の警告件数や検挙件数は増加しているが、禁止命令の発令件数は減少している。目立って増加しているのは「警察本部長等の援助」(856件→2,141件)、すなわち仲介や相談である。統計的な概況を眺める限り、現下において進行しているのは、親密圏への警察権力の侵食であるよりも、警察の単純な負担増が主であると考える方が自然かもしれない*9。

他方、DV防止法に関しては、その背景について豊かな指摘を行い易い。同法が超党派の女性議員で構成されたプロジェクトチームから議員立法された経緯からもうかがうことができるように、その背景にはフェミニズムおよび男女共同参画の国際的潮流が存在している(戒能〔1997〕、289-294頁)。国際連合総会は、85年に「ドメスティック・バイオレンスに関する決議」を採択し、93年には「女性に対する暴力撤廃宣言」を採択している。これらの外圧が立法の実現に影響を及ぼしたことは想像に難くない。とはいえ、ウーマンリブによる「夫の暴力からの駆け込み寺をつくろう」とする運動を受けて、77年に東京都の婦人相談所が「緊急保護と自立支援を要する女性のための機関として再オープン」した事例があるように(戒能〔1997〕、288頁)、国内の継続的な運動によって地歩が固められていたことを無視することはできない。

DV被害の現況はどうなっているだろうか。警察が発表している「配偶者からの暴力相談等」の対応件数は、02年→07年の間に14,140件→20,992件と着実に増加しており(警察庁〔2008b〕、「配偶者からの暴力に関するデータ」@内閣府男女共同参画局)、保護命令の発令件数も、1,128件から2,186件へと増加している(前掲「配偶者からの暴力に関するデータ」)。また、配偶者暴力相談支援センターへの相談件数も、同じ期間内に35,943件から62,078件へと大幅な増加を見せている(同)。ストーカー規制法との比較で言えば、単なる相談件数の増加に留まらない「公権力による親密圏への介入」を見出しやすい現状である。

近時、以上のように親密圏への公権力の介入を為し得る立法が連続した背景には、個人化がある。近代市民社会の原則たる私的自治は、自由で平等な個人が自己決定によって様々な関係を採り結んでいくことを前提としている。しかし現実には、家庭をはじめとする様々な中間団体内部において、個人が自己決定を不能にされ、抑圧的な扱いを受けることが少なくなかった。最近10年程度の間に公私区分の問い直しが立法化にまで至っているのは、個人化に伴ってエンパワーメントされた個人が、実質的な自由を手に入れる――自己決定を可能にする――ために、中間団体内部の暴力を告発し、国家による中間団体への介入を求めていることによる*10。従来は家族が社会内部の最小の単位とされ、その構成員が一体的に捉えられがちであったため、構成員相互の暴力が見逃されてきた。だが、単に女性の地位向上と言うに留まらない――それだけでは児童虐待など他の問題を把握できない――個人化によって、家族の構成員一人一人の権利が配慮されるようになったのである。

戒能民江は言う。「伝統的な権力論では市民と国家権力の対立関係が主要軸となり、もう一方にある市民社会内部、とりわけ家族や私的な女と男の間の権力関係は問われることがなかった」(戒能〔1997〕、300頁)。伝統的な法律学は、権力による保護を求めず、権力から自立/自律し、むしろ権力と対決していこうとする近代的主体像(「強い個人」)を措定した上で(只野〔2006〕、184頁)、警察権の親密圏への介入に批判的であった/ある(「法は家庭に入らず」)。伝統的立場に抗して戒能が押し出す主張は明確である。「「家族的奴隷制」に閉じ込められた暴力の被害者の保護と安全の確保のためには、加害者を引き離し、暴力をやめさせる強制力として、警察権の適正な行使が必要なのである」(同、301頁)*11。ここには、人権を実質的に保障するためには、国家権力が積極的に市民社会や親密圏の中に入り込んでいくこともためらわれるべきではないという、脱‐近代的な認識が鮮明に見て取れる。

無論、これらの趨勢には評価すべき面が大きい。とはいえ、そこに国家権力の肥大化という問題がはらまれていることは否定できない。ある良心的な憲法学者は、従来の法学的常識との整合性を尊重しつつ、「すべてのものに自己決定の実質的可能性や条件が保障される」ためには、「生命身体への重大な危害、あるいは恒常的な「暴力」「支配」のものに置かれた人々を保護するための介入が、許容されるのみならず、要請される」ことがあると認めると同時に、「公権力による直接的な介入は、原則としてかような要請が強く働く場合に限定されよう」と但し書きを付すことを忘れない(只野〔2006〕、184頁)。しかしながら、肝心なのはむしろそこから先の問題、つまり「かような要請」の有無や強度の判断が、誰の手によって、どのようにして行われ得るのかということである。介入の前提となる判断の基準が乏しく、公権力の裁量によるところが大きければ、それだけ恣意的な運用がなされる危険性は増すことになる。公私の区分が問い直されるに伴い、公権力の在り方も変容することは避けられない。それをどのようにコントロール/デザインしていくのかは、避けることのできない課題として、「個人的なことは政治的である」との声が挙げられた場に投げ返されてくる。

プライバシーと自己決定への欲望

近年、「プライバシー」「プライベート」なる言葉が人口に膾炙する一方、個人情報保護が政治的イシューとして一般化しているが、これらは公私区分の問い直しと公権力の再編成の問題に深くかかわっている。現在ではプライバシーと言えば個人情報全般を指すかのような理解が一般的であるが、“privacy”は、古典的には「一人で居させてもらう権利」を意味した。それは元々、19世紀末から20世紀前半の米国におけるイエロージャーナリズムの興隆を背景として主張された、私生活への望まない侵入を排除する権利だったが、その保護範囲は次第に拡大されていく(白田〔2003〕、82-87頁、仲正〔2007〕、78-90頁)。1965年に連邦最高裁判所はプライバシーの権利を憲法上保護されるものとして承認したが、67年の判例では、「人がプライベートにしておこうとするものは、たとえ外部からアクセスしうるものであっても憲法上保護される」と述べられるに至り、プライバシー権の保護領域が合理的期待を認められる仮想空間まで拡張された。70年代には情報化社会の到来が喚起した「ビッグブラザー」への警戒を背景としながら(岡村〔2005〕、21頁)、国家による私的領域への介入を拒絶するプライバシー権の判例が形成されていく*12。

プライバシー権の主張が個人情報保護の意味合いを帯びてくるのは、この頃からである。情報化は、個人情報保護のイシュー化をもたらし、同時にプライバシー概念をそこに合流させた(白田〔2003〕、91-96頁)。理論的には、まず67年に、A.ウェスティンが「プライバシーとは、個人、グループ、または組織が、自己に関する情報を、いつ、どのように、どの程度伝えるかを自ら決定できる権利」であるとの主張を行い、続いて71年、A.R.ミラーがプライバシーの権利を「自己に関する情報の流れをコントロールする権利」と定式化した(白田〔2003〕、88頁、白田〔1999〕、仲正〔2007〕、98-99頁)。後述するような「自己情報コントロール権」としてのプライバシー権の理解が登場するのである。

個人情報保護法制の流れをさらっておこう。60年代に実用化されたコンピュータは、70年代には行政機関での導入が進み、膨大な個人情報の管理に利用されるようになった。これを受けて、欧米では個人情報保護に関する立法が相次ぎ(並行して情報公開法制も進む)、日本でも各自治体で条例が作られるようになった。80年にOECD理事会でプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告が採択され、個人情報保護に関する8原則が示される(OECD理事会勧告8原則@総務省)。日本では、88年に行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が公布されたものの、民間部門も含む包括的な個人情報保護法制の整備は滞っていた。

99年8月、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳ネットワークの整備が開始される(2002年8月運用開始)。個人情報保護法制を巡る情勢が動き始めるのはこの前後からであるが、それは、住基ネットの稼働後に個人情報が民間団体などに流出した際に備えて、民間事業者への規制を可能にする法整備が必要とされたことによる(岡村〔2005〕、28-30頁)。2000年10月には、政府高度情報通信社会推進本部の個人情報保護法制化専門委員会が「個人情報保護基本法制に関する大綱」を策定し、これに基づいて、翌年3月には個人情報の保護に関する法律案が国会に提出された。同法案は02年の国会で廃案となるが、03年3月に再提出され、5月に成立した(05年4月から全面施行)*13。

古典的なプライバシー概念の意味は、公的領域から切り離された私的領域で「放っておいてもらう」という意味で、伝統的な公私二分論に支えられていた。それが自己情報コントロール権のような意味を帯び出して、むしろ公権力による積極的な規制や保護を求めるようになっていく過程は、親密圏における暴力事案への公権力の介入が求められていく過程とパラレルである。しかし、そこでは公私の区分が曖昧になっていると言うよりは、私的領域の範囲が個人単位に縮小していっているのだと考えた方がよい。つまり、個人化である。従来のプライバシー概念は「家のプライバシー」を問題にしていたが、プライバシーの意味は次第に脱領域化され、「個人のプライバシー」へと移り変わっていく。そして、そのようにして最小化された私的領域における権利を保護するのは、国家である他無い。

ところが興味深いことに、「自己情報コントロール権」を肯定的に捉え、その確立を積極的に訴えているのは、日本弁護士連合会や日本共産党など、むしろリベラル勢力や左翼勢力の側に目立つ。日弁連は国家による個人の監視・管理の強化が進むことを警戒しつつ、「憲法13条が定める個人の尊厳の確保、幸福追求権の保障の中に自己情報コントロール権が含まれることを改めて銘記し、自己の情報が無限定に収集・利用・提供されることを防止するとともに、他人によって収集・管理・利用・提供されている自己の情報について開示・訂正・抹消を求めることができることを再確認する必要がある」との驚愕すべき主張を行っている(日本弁護士連合会〔2004〕)。共産党は、自己情報コントロール権を「どんな自己情報が集められているかを知り、不当に使われないよう関与する権利」と定義した上で*14、個人情報保護法への明記を求めている*15。

日弁連が主張するように、自己の情報が「予期しない形」で「収集・管理・利用・提供されること」一般を防止しなければならないとなれば、私たちの社会生活や人間関係は、全て停止せざるを得ないだろう。そこまで徹底せずとも、あらゆる個人が自らの情報を自らの欲する範囲にしか流通させまいとする社会では様々な活動が円滑さを失うであろうことは想像するに容易いし、現に個人情報保護法施行後には少なくない実例が得られている。また、現代社会では個人情報が流通する規模は公共部門よりも民間部門の方が圧倒的に大きいのであるから、各人が自己情報コントロール権を実現しようとすれば、国家による法規制に依存する度合いが強まることは必定である。このような権利の確立を声高に主張する人々の思惑がどうあれ、その要求が国家の役割強化に結びつかない未来は想定不可能と言わざるを得ない。

もっとも、左派勢力こそが自己情報コントロール権の実現を求める事態には、不可解なところは無い。自己情報コントロール権なる主張は、自己に関わる全てのことをコントロールしたい、管理したい、自己決定したいと言う欲望に支えられている。これは、人権思想が自然に喚起する欲望であり、自由主義思想が当然に行き着く進歩的な価値観に支えられている。それが現代社会のありとあらゆる領域に浸透している欲望であり、市場原理に親和的な消費者的欲望であることにも、何ら不思議なところは無い*16。それは近代化の必然であり、人権思想の勝利であると見做すべきなのだ。この欲望を否定したところに、よりよい社会など存在しない。少なくとも私は、そう思う*17。

犯罪被害者の権利と「役に立つ」司法

ここまで採り上げてきた問題と並列にして犯罪被害者の問題を論じることには当惑を覚える向きもあるかもしれない。だが、人権をテコにした国家役割の変容を捉える上では、この問題を抜きにすることはできない。また、特に最近10年程度の間に被害者運動が急速に盛り上がりを見せた理由も、その現象をよりマクロな見取り図の中に置くことによって理解し易くなるだろう*18。

中世までは、犯罪の被害者が加害者への賠償要求や攻撃によって直接被害を回復すること(自力救済)が広く行われていたが、国家が国の隅々まで権力を行使するようになる近代への移行に従って、犯罪者を罰する権利は国家の独占的権限として社会から回収されていった。復讐などの自力救済は禁じられ、犯罪者は国家の法に従って、国家によって裁かれ、罰せられるようになる。

刑罰権の独占は、強大な権力を国家が握ることを意味したから、その権力が恣意的に用いられれば、被疑者・被告人・囚人などの人権が侵害されかねない。憲法や様々な法律によって刑事事件における厳密な手続きが取り決められたのは、そのような人権侵害を未然に防ぎ、あまりにも強大な国家権力に相対する国民を保護するためである。現代では加害者の人権が「過」保護されることに批判が集まりがちであるが、近代的な立憲主義は個人の権利や自由を確保するために国家権力を制限することを目的としていたこと、そして人権概念が何よりも「公権力からの不当な侵害を抑制する原理として発展してきた」(只野〔2006〕、177頁)ことを思えば、刑事司法において加害者の人権が保護されるのは当然であった。

また、検察は被害者の代理ではなく国家の代表であるため、被害者の権利・利益の救済よりも一般的な法益保護を主目的として行動するのが本来である。国家による法益保護・回復行為を妨げると見做されれば、たとえ被害者による行為であっても制約される。加害者への報復が禁じられ、処罰権力が国家によって独占されているのは、その現れである。これもまた伝統的な法学の常識と言うべきであるが、現在ではこうした法学的常識こそが挑戦を受けているのである。

さて、現代のような形で犯罪被害者の地位がイシュー化されたのは、1960年代の英米・カナダ・オーストラリアなどの国々でのことであった。64年に英国で犯罪被害者への国家補償制度が成立し、70年代には犯罪被害者を支援する民間組織が設立されていく。85年には国連犯罪防止会議が「被害者の人権宣言」を採択。90年には、英国内務省が「被害者憲章 犯罪被害者の権利についての宣言」を制定した。96年には、この憲章を後継する形で、新たに「犯罪被害者のサービスの基準についての宣言」を制定した。

翻って日本では、80年に犯罪被害者等給付金支給法が制定された(81年施行)ものの、未だ犯罪被害者の地位が本格的な政策課題として採り上げられるまでには至っていなかった。給付金制度が設けられたといっても、それは加害者や労災などから何らの補償も得られなかった被害者にごくわずかな一時金が出るだけの例外的な恩恵措置であった。被害者への連絡を根拠づける法律がないことを理由に、事件の捜査状況や公判日程などはほとんど連絡されなかったため、被害者が新聞記事やマスコミ関係者を通じて事件の情報を得ることは珍しくなかった。公判を傍聴する際にも、公判記録の閲覧権が認められていないことを理由に、マスコミには配られる起訴状・弁論要旨・論告要旨・判決文などは被害者には一切開示されず、被害者は裁判の進行から取り残されがちであった。その上、刑事裁判での公判記録を利用できないため、民事訴訟を提起するための資料として、新聞記事に頼るしかない場合も少なくなかったという*19。総じて、刑事司法が犯罪被害者を無視してきたことは確かだと言えるだろう。

事態が変化を見せ始めるのは、地下鉄サリン事件を経た90年代後半である。被害者の精神的苦痛や経済的苦境が知られ始める中、96年に警察庁が犯罪被害者対策への取り組みを開始し、「被害者対策要綱」を取りまとめる。翌97年には警察から犯罪被害者への連絡制度が全都道府県で整備され(被害者連絡制度@警察庁)、被害者が事件の捜査・処理状況や被疑者についての情報を知ることが可能になった*20。同じ年には、日弁連も犯罪被害回復制度等検討協議会を設置し、被害者問題への取り組みを始める。

98年に設立された全国被害者支援ネットワークは、翌99年に「犯罪被害者の権利宣言」を発表する。これは、日本での被害者の地位向上を目指す運動を明確に「権利の言説」の上に載せたという意味で重要な文書である。同年、日弁連の検討協議会は「犯罪被害者基本法」の要綱案を取りまとめており、埼玉県嵐山町議会では、犯罪被害者等支援条例が成立していた(2000年施行)。また、警察に続いて検察も被害者通知制度の整備に着手し、公判期日や裁判結果が(希望する)被害者に直接通知されるようになった(被疑者等通知制度@法務省)。

2000年には、前年から法務省内部で議論が行われていた犯罪被害者保護二法が成立する。その主な内容は、(1)公判中に原則一度、被害者による意見陳述(30分)を認める、(2)民事訴訟を提起するためであれば、公判記録の一部を閲覧することができる、(3)性犯罪被害者が証言を行う際に、衝立によって姿を隠すことや、別室からビデオを用いて証言する方法を認める、というものである。90年代後半の被害者運動が結実したものと言えようが、被害者にとっては依然として不満が少なくなかった。同年末に設立シンポジウムを開いた全国犯罪被害者の会(あすの会)は、そうした不満を積極的に表明し、以降の被害者運動の主導的役割を担っていく。

01年、犯罪被害者給付金制度が改正され、給付水準の引き上げなどの改善が行われる(犯罪被害給付制度とは@警察庁)。03年には、犯罪被害者の会が被害者の公訴参加と附帯私訴制度導入を求める署名を森山眞弓法務大臣に提出。翌04年、被害者運動の盛り上がりと国民による支持の拡大を感じ取った小泉純一郎首相は、自民党内部に「犯罪被害者プロジェクトチーム」を組織して検討を進めるよう指示。この検討会には被害者団体の代表も参加しており、取りまとめられた「犯罪被害者のための総合的施策のあり方に関する提言」は、犯罪被害者等基本法案の下敷きとなった。被害者の権利を強調する同法案は、議員立法の形で可決成立を果たす(犯罪被害者等基本法)。

基本法に基づき、2005年には政府の犯罪被害者等施策推進会議が犯罪被害者等基本計画を作成。また、2007年には犯罪被害者の刑事裁判への参加制度と附帯私訴を新設する法改正が行われた*21。ここに、日本の犯罪被害者運動は最大の達成を得て、新たな段階に入った。

犯罪被害者運動について語る際、それが国家による「保護」を求めた結果として国家権力の強化を助けた、などという安易な否定的評価を下すことは、運動当事者にとっては全く笑止千万のことであろう。被害者の地位向上を国家による(恣意的・散発的)「恩恵」としてではなく、被害者が当然に持つべき(必然的・恒常的)「権利」として実現しなければならないというテーゼこそ、(少なくとも90年代末以降の)被害者運動の中心で掲げられていたものだったからである。無論、機能面からすれば「国家権力の強化」に繋がる部分があるとしても、「恩恵から権利へ」の移行が国家のフリーハンドになる範囲を限定するものであることを考えれば、一面的な評価ははばかられるはずである。

全国犯罪被害者の会の代表幹事を務める弁護士の岡村勲は、被害者を排除してきた日本の刑事司法に底流する論理として、「犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである」と述べた1990年の最高裁判決を槍玉にあげる(岡村〔2000〕)。

これは従来の法学的常識に則った論理であるが、岡村の述べるところによれば、このような論理に拠って立つ「司法は被害者にとっては役に立たない」ことが分かったので、「被害者は、自分たちの権利に目覚め、刑事司法を被害者のために取り戻すために立ちあがったのである」。重要な言である。司法は被害者の「役に立つ」ものでなければならないのだ。ここに見られるのは、国家に依存する態度と言うよりも国家を利用する態度であり、「国が何とかしてほしい」という受動的・依頼的姿勢であるよりも、「国がやるべきことをやっていない」という能動的・批判的姿勢である。このような姿勢は、女性の権利を訴える立場や、親密圏における人権侵害の救済を求める立場、自らの個人情報や私生活にアクセス可能な相手を自由に限定したいと感じる人々と共通したものである。

その共通性とは、人権/権利をテコにした主張を行っているということであり、当然認められるべき便益を求める権利主体者として発言しているという部分に在る(権利の言説)。現代社会は、まさにこのような権利言説が全面化した社会である。そして、現代国家の変容は、そのような「権利化社会」の反映として現われているのである。権利の言説は、国家が為すべきことを定め国家に要求できる資格を個人に獲得させるという意味で、確かに国家権力を縛る面がある。とはいえ、権利の実現を保障する役割を国家に求め、そのための能力を国家に具備することを認める点で、国家権力の強化という面も間違いなくある。その両面を過不足なく捉え、適切な評価を与えることが、現代の困難な課題なのである。

介入国家――人権に対する脅威から人権の擁護者へ

そもそも近代法は、公私の領域を明確に区分した上で、私的領域については各人の自由(私的自治)に委ねる一方、公的領域における「主体」のあるべき姿を規定してきた。それは「自律した個」という一種のフィクションではあるが、権利を有し、義務を果たし、責任を負うという近代的な法主体像が公的領域において構築されることは、私的領域においても個人が前近代的な共同性/関係性からの自由を獲得することを間接的に支援する意味合いがあった(和田〔2004〕、414-415頁)。

和田仁孝によれば、現代の司法には、民事・刑事を問わず、紛争当事者間の具体的関係性や感情への適切な配慮を求めるなど、本来は司法システムの外部に位置していたニーズが向けられるようになっていると言う(和田〔2004〕、414頁)。近代的な司法には元々、「法主体」としての個人を単位と見る点で、現実の紛争に対しては部分的な応答性しか備わっていない。従来は、地域や家族など、共同性を残した市民社会内部の集団や機構が、司法によっては掬い/救い尽くせないニーズに何らかの形で対処してきた(手当/抑圧)。だが、社会が流動化して個人の自由が拡大すればするほど、かつての共同的な社会制度の問題解決機能を期待することは困難になり、「法主体」的な個人を単位とした関係性が全面化する(和田〔2004〕、416-417頁)。これは、いわば近代的な法主体化プロジェクトの完成である。しかし、その完成は個人をして司法により多くのことを求めるように駆り立てる一方、それゆえにこそ部分的な応答性しか有しない司法の「機能不全」に苛立ち、司法制度や法曹への批判を強めていく。批判にさらされる司法の側は、その姿勢の変更を余儀なくされ、市民への応答性を高めようとする(和田〔2004〕、418-420頁)。近年において司法官僚が世論に敏感となって、被害者や国民の感情に配慮を示し、「市民感覚」を重視するようになっているのは、その現れである*22。

今や司法を支配するべきは「市民感覚」である。しかし、その中身が明らかにされることは決してない。ただ「市民感覚」と大書された空っぽの容器に、各々の正義観/感に基づいた自前の法解釈が充填される*23。それでも「市民感覚」さえあれば、専門的知見と対等以上に渡り合うことができる(和田〔2004〕、421-422頁)。岡村が言うように、司法は市民の「役に立たなければならない」。そこには、「司法は(各自が解釈する)正義を実現しなければならない」という善意だけでなく、司法を積極的に活用しようとする消費者的な「権利意識」の伸長が見える(和田〔2004〕、422頁)。

さて、既にまとめるまでもなく論旨は明らかであるが、一応まとめておこう。人権思想の浸透に伴って、国家役割が変容した。従来は人権に対する脅威であり、侵害者としてその権力を制約しなければならないとされていた国家が、社会内部の人権侵害者から個人を擁護し、保護する役割を割り当てられるようになった。国家に対抗的・警戒的な近代的(自由主義的)法律学は影響力を失いつつあり、代わって人権を守るための能動的・積極的介入を国家に求める新たな立場が支持を拡大しつつある。

このような変化を総合/象徴するかのように思えるのが、人権擁護法案である。1996年に制定された人権擁護施策推進法に基づき、1997年に人権擁護推進審議会が設置され、2001年に答申「人権救済制度の在り方について」が提出される。この答申に基づいて、02年に人権擁護法案が国会提出されたが、継続審議の末、03年に廃案となった。05年に再提出の動きが見られたものの、与党内で意見の一致を見ず、提出が断念されている。現在でも与党・政府内には提出を模索する活動が継続している。

同法案は、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」を禁止し、人権侵害の予防・救済のために独立行政委員会(法務省外局)として人権委員会を設置することを定めている。委員会は、あらゆる侵害行為を対象として、助言や他の機関・団体の紹介、その他の援助、加害者への説示・啓発・指導といった一般救済措置と、そのために必要な調査を任意で行うことができる。また、公務員による差別・虐待、商店やサービス業者が顧客に対して行う差別、事業主が労働者に対して行う差別、「人種などの共通の属性を有する不特定多数の者」に対する悪質な差別的言動、セクハラ、児童虐待、DV、マスメディアによるプライバシー侵害や過剰取材など特別な人権侵害行為を対象として、調停・仲裁、勧告とその公表、訴訟援助などの特別救済措置を行うことができる。特別救済措置の場合、出頭や資料提出の要求や立ち入り調査などの権限が認められており、拒絶や妨害に対しては過料規定が設けられている。

同法案は、公権力からの不当な侵害に留まらず、市民社会内部の人権侵害を防止・救済するために国家的機関が介入を為し得ることを定めている点に特徴がある。それは、国家役割の変容を国家自身が引き受けていく宣言のようにも見え、上で取り扱ってきたような多様な領域での現象と関連して、無視できない歴史的意味を主張している*24。

個人化の中で、中間集団からの自由を求める個人が国家への依存を強めるのは自然なことである。そこには個人の自由の拡大と権利の実現という評価すべき歴史の成果が燦然と輝いている。他方、そのような人権思想の浸透と権利意識の伸長が、国家役割の変容をもたらし、権力布置の再編を進行させていることを見逃すわけにもいかない。本シリーズが繰り返し強調しているのは、このような現状の両価性なのである。

- 参考文献

- 井上清美〔2005〕「母親は誰の手をかりてきたのか?―育児援助ネットワークの歴史的変化と影響要因―」熊谷苑子・大久保孝治編『コーホート比較による戦後日本の家族変動の研究」』NFRJS01第二次報告書、2005年5月[PDF]

- 井上匡子〔2006〕「フェミニズムと政治理論」川崎修・杉田敦編『現代政治理論』有斐閣(有斐閣アルマ)

- NHK放送文化研究所編〔2004〕『現代日本人の意識構造』第6版、日本放送出版協会(NHKブックス)

- 岡村勲〔2000〕「犯罪被害者に信用されない刑事司法」『現代刑事法』第19号

- 岡村久道〔2005〕『個人情報保護の知識』日本経済新聞社(日経文庫)

- 戒能民江〔1997〕「ドメスティック・バイオレンスと性支配」高橋和之ほか『岩波講座 現代の法11 ジェンダーと法』岩波書店

- 河原理子〔1999〕『犯罪被害者 いま人権を考える』平凡社(平凡社新書)

- 警察庁〔2008a〕「ストーカー事案の対応状況について」[PDF]

- 警察庁〔2008b〕「配偶者からの暴力事案の対応状況について」[PDF]

- 厚生労働省〔2007〕『平成18年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)』

- 白田秀彰〔1999〕『もう一つのプライバシーの話』青空文庫

- 白田秀彰〔2003〕『情報法テキスト』4版

- 只野雅人〔2006〕『憲法の基本原理から考える』日本評論社

- 内閣府〔2001〕『平成13年度 国民生活白書』

- 内閣府〔2007〕『平成19年版 男女共同参画白書』

- 内閣府〔2008〕『平成20年版 男女共同参画白書』

- 内藤朝雄〔2007〕『〈いじめ学〉の時代』柏書房

- 仲正昌樹〔2007〕『「プライバシー」の哲学』ソフトバンク・クリエイティブ(ソフトバンク新書)

- 日本弁護士連合会〔2004〕「自己情報コントロール権を情報主権として確立するための宣言」

- 東大作〔2006=2008〕『犯罪被害者の声が聞こえますか』新潮社(新潮文庫)

- 山田昌弘〔2005〕『迷走する家族』有斐閣

- 湯沢雍彦〔2003〕『データで読む家族問題』日本放送出版協会(NHKブックス)

- 和田仁孝〔2004〕「「個人化」と法システムのゆらぎ」『社会学評論』第54巻第4号

*1:89年にセクシュアル・ハラスメントを理由とした民事訴訟が日本で初めて提起され、92年に福岡地裁で実質的にセクハラを認定した初の判決が出された。

*2:例えば、法曹人口に占める女性の割合は年々増加している(内閣府〔2008〕、第1-1-11図)。なお、戦後の女性の社会進出については「家族」の項を参照。

*3:2001年において、男性が家事・育児を担当する割合は12.5%に留まっている。内閣府〔2007〕、第1-特-19図。

*4:同法の概要については、「ストーカー規制法について」@警察庁、を参照。

*5:同法の概要については、配偶者からの暴力事案、ストーカー事案の被害者への対応@警察庁、を参照。

*6:山田昌弘によれば、少なくとも2000年代の虐待事例は「若者が経済的に破綻している中で生じる虐待が大多数を占める」とされるが、その詳細は明らかにされていない(山田〔2005〕、220頁)。

*7:虐待増加の原因としてこの他、育児情報の氾濫による混乱や、少子化によって乳幼児に触れる経験が減少しているなどの点が指摘されることがある。だが、少なくとも後者については、夫婦が産む子どもの数自体は減っていないことや(「家族」の項を参照)、少子化によっても一人の人間が生育過程で密接に関わる子どもの数はさほど変わらないであろうことなどから、妥当しないと言える。

*8:ただし、04年に急増した後に減少し、07年に再増加しているので、一貫した増加傾向とまでは言えない。

*9:この点は「セキュリティ/リスク」の項で述べることと関連する。

*10:市民社会における伝統的/共同体的拘束からの解放については、「共同体/市民社会」を参照。

*11:こうした主張は、学校空間におけるいじめ/暴力事案に対する警察権の適正な行使を求める内藤朝雄の主張と完全にパラレルである。内藤〔2007〕、200-202頁。

*12:日本では、64年の「宴のあと」事件でプライバシーの権利が初めて承認されている。国家による介入を警戒する米国と異なり、日本でのプライバシー訴訟はメディアが被告となることが多いとされる。白田〔2003〕、89頁。

*13:個人情報保護法制の経緯については、「個人情報保護基本法制に関するこれまでの経緯」@首相官邸、「法の立案の経緯」@総務省、などを参照。

*14:「自己情報コントロール権とは?」『しんぶん赤旗』2002年12月22日付。

*15:「2007年参院選 個別・分野別政策/社会・教育・人権 【20】人権の尊重」@日本共産党。

*16:自分の身体の治療方針は自分で決めたい(インフォームドコンセント)、望まない妊娠はしたくない(人工妊娠中絶)、生まれてくる子の病気や障害を予め調べて産むかどうかを決めたい(優生)、自分がいつどのように死ぬのか自分で決めたい(安楽死/尊厳死)、自宅に近寄る人を限定したい(ホームセキュリティ)、近隣地域に不審者が入り込まないようにしたい(地域防犯)、友人・恋人・家族といつでもコミュニケーションができるようにしておきたい(ケータイ)、自分がどんな一日を送ったのか、誰とどこに行って何を買い何を読み何を聞き何を見て何を食べたのか、全てを記録しておきたい(ブログ)、親しい人々との思い出を記録しておきたい(写真/ビデオカメラ)、いつでも好きな時間に好きな情報を得て好きなコンテンツを楽しみたい(インターネット)、余計な広告や不要な情報はできるだけカットして欲しい情報だけに直接アクセスしたい(VTR)、食品の成分や生産地はできる限り知りたい(食の安全)、エトセトラエトセトラ。

*18:以下、犯罪被害者関連の制度と運動については、河原〔1999〕と東〔2006=2008〕に拠る。また、「犯罪被害者等基本法制定までの経緯」@内閣府、や、「警察による被害者支援の経緯」@警察庁、なども参照。なお、本来であれば犯罪の被害者本人とその家族・遺族・その他関係者は区別すべきだが、以下では煩瑣を避けるために敢えて区別せず、「被害者」の呼称を包括的な意味で用いたい。

*19:公判記録は刑事裁判確定後に公開されるが、民事裁判は事件発生後3年以内に訴訟を提起しなければならないため、刑事での確定を待っていては間に合わないことが多かった。

*20:ただし、通知対象は殺人・傷害・強姦・交通死亡事故などの被害者で通知を希望する者に限られる。

*21:同時に、被害者による公判記録の閲覧を許可する条件の緩和と、性犯罪被害者のプライバシー保護策の強化も盛り込まれた

*22:00年代後半には検察の国策捜査が相次ぎ、09年からは裁判員制度の導入が予定されている。

*23:この構造がポピュリズムを駆動させるメカニズムとして現代に共通の構造であることは、「ネーション/国家」の項で詳述する。

*24:犯罪被害者の中に、同法案の成立を通じた報道機関の規制を強く望む声がある点も、注目に値する(「人権擁護推進審議会答申に対する意見書」、「人権擁護法案についての要望」@全国犯罪被害者の会)。